“中国(穷得)三个人穿一条裤子,二十年也搞不出原子弹;中国种的是‘蘑菇云’,收获的是‘鹅卵石’。”但就在苏联毁约停援5年后,1964年,我国第一颗原子弹在大漠深处爆炸。若苏联领导人赫鲁晓夫获知这一结果,或许会为当初的断言懊恼不已。

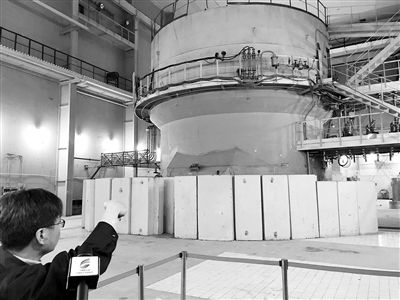

“东方红一号”卫星发射场遗址。视觉中国供图

两年零八个月后,我国第一颗氢弹爆炸成功。1966年10月27日,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功。

没有任何资料,没有其他国家的帮助,对西方国家来说,中国以惊人的速度,研制出包括原子弹在内的“两弹一星”,是一个科学奇迹,更是一个不解之谜。

中国工程院原副院长、中国工程院院士杜祥琬曾在接受科技日报记者采访时表示,“两弹一星”是几代人为之献身的伟大事业,它给我们留下了永恒的精神财富,共同铸就了中华民族的脊梁。

面对严峻形势,中国人要造出核盾牌

原子弹是第二次世界大战末期出现的新式武器。由于它威力巨大,一经使用就震撼了世界。20世纪50年代,美国发动侵朝战争,扬言要用原子弹封杀中国,并在日本部署核武器。

“你们要保卫世界和平,要反对原子弹,就必须自己拥有原子弹。” 面对核垄断、核讹诈、核威胁,1951年,远在法国的核科学家“小居里先生”请他的中国学生杨承宗回国后给毛泽东主席捎句口信。

面临严峻的国际形势,我国领导人也意识到,必须拥有核武器,制造自己的核盾牌。

1955年1月15日,这是我国历史上具有特殊意义的一天。这天,毛泽东主席在中南海主持召开中央书记处扩大会议,这是中央专门讨论创建我国原子能事业的一次历史性重要会议。

这个没有文字记录,也没有拍摄照片的绝密会议,可资佐证的是周恩来总理写给毛泽东主席的一份报告,以及后来会议亲历者的回忆。

会上,领导人听取了关于我国核科学研究人员、设备和铀矿、地质情况以及所需条件的汇报。最后,毛泽东主席说,我们的国家,现在已经知道有铀矿,进一步勘探一定会找出更多的铀矿来……过去几年其他事情很多,还来不及抓这件事。这件事总是要抓的。现在到时候了,该抓了。只要排上日程,认真抓一下,一定可以搞起来。

一个创建我国原子能事业的战略决策就这样定了下来。

当时,抗美援朝战争刚刚结束,大规模经济建设刚刚开始,我国经济力量还十分薄弱,科学技术和工业基础还十分落后,在这样的历史背景下,毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家,高瞻远瞩、审时度势,以最大的魄力,毅然做出了创建我国原子能事业的战略决策。历史证明,这个决策极其英明。

1961年夏天,中央实行国民经济“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,在这种情况下,原子弹是继续“上马”还是“下马”,有了争论。

对此,聂荣臻元帅说:“我们现在需要科学技术,就像1927年需要一支人民军队一样,‘两弹’不应下马,应该攻关。”

有了坚强的领导,梦想起航。

一穷二白下,数十万人合奏“交响乐”

“两弹一星”,这曲改变新中国命运的交响乐,是数十万人用生命合奏出来的。

被国家选择,也被历史选择,很多人的人生轨道因此被改变。

杜祥琬小时候的梦想是研究天文学,结果一辈子投身核物理。

1960年6月,后被授予“两弹一星”元勋称号的陈能宽突然接到通知:他要调入二机部核武器研究所,在他并不熟悉的爆轰物理领域,近乎白手起家,参加我国核武器研究。从此,他隐姓埋名长达1/4个世纪。

1961年1月,我国著名核物理学家钱三强把后来的“两弹一星”功勋奖章获得者于敏叫到办公室,非常严肃、秘密地告诉他,希望他参加氢弹理论的预先研究。这次谈话,改变了于敏的人生道路。一个月以后,35岁的于敏被正式任命为“轻核理论组”的副组长。

在一次次从零开始的艰难抉择面前,人称“奇女子”的王承书用三个“我愿意”肩负起了国家的重托——研制原子弹的核心燃料高浓铀,用一台已经锈迹斑斑的手摇计算机,计算出海量的数据。

“两弹一星”背后,更多的是数以万计的无名英雄。

中国制造原子弹的第一块铀矿石来自广西。为了这块将要开启中国核工业发展道路的石头,十几名地质队员付出了生命。

1958年,邓小平同志批准建设“核工业第一批厂矿”的七一一矿,自此拉开了新中国天然铀生产的大幕。

不过,开发铀矿是中国过去没干过的事,应用的是新技术,碰到的也都是新问题。

设备不足、人才不足,建设者们只能依靠自己,摸着石头过河,边勘探、边设计、边施工。建矿最早、当时出产铀矿井铀矿石最多的七一一矿工作人员,为此做出了巨大牺牲,包括长眠于此的74位为找铀采铀捐躯的勇士。

在这曲改变新中国命运的交响乐中,北京第六研究所(现中核集团核工业北京化工冶金研究院)弹奏的是“序曲”——生产制造原子弹的原料二氧化铀。

1960年7月,当庄兴海等人满怀豪情来到北京第六研究所时,苏联专家已于当年6月突然提出终止合作、带着资料回国。

庄兴海回忆道,生产厂筹建初期,除不锈钢为进口,陶瓷缸、陶瓷泵、搪瓷搅拌槽、动力装置在内的材料设备全部实现国产,并因陋就简采用了一些闲置设备:买不到不锈钢阀门,就用试制的不锈钢拷克替代;一时设计不出正规的热分解炉,便设计制造简易的二氧化铀煅烧炉,并用耐火瓷管代替供应有缺口的耐火砖。

正是靠一股自力更生的干劲,硬拼无数个日日夜夜,建成了二氧化铀简法生产厂。

到1962年底,这个名字里既没有“矿”也不带“厂”的单位,提供了吨量级的高纯度二氧化铀和四氟化铀,加速了第一颗原子弹的研制进程。

北京应用物理与计算数学研究所原所长李德元曾回忆道,即使是我国核武器理论研究举足轻重的人物——彭桓武先生当时也并不知道氢弹是什么样子。为搞清氢弹“模样”,大家做过现在看来很“蠢”的事——把好几个月的《纽约时报》借来,一页一页翻,希望找到蛛丝马迹,可惜什么也没有找到。

这些探索者手中只有最基本的物理学原理,主要“兵器”是一张书桌、一把计算尺、一块黑板、一颗火热的心、一颗不知疲倦的大脑。

北京花园路三号院14号楼,我国顶尖科学家曾在此为研制氢弹拼搏了两年多。

当时规定,每天晚上下班前要把所有材料统一存放在保密室,按张领取的草稿纸用完也要统一回收再由专人烧毁,一切工作只能在办公室完成。

那时,所有人都主动加班加点,以至领导的一项重要任务是晚上十点规劝工作人员下班。许多人抹不开情面假装离开了,瞅个空子又回到办公室继续挑灯夜战。

在日复一日的计算中,科学奇迹诞生了。

前方喜讯频传,大国实力得到显著提升

1964年10月16日下午,那是至今让中国科学院院士胡仁宇印象深刻的日子。

当时,包括胡仁宇在内的刚从爆心撤回来的参试人员,被安排在离爆心几十公里处的一个小山坡上。当听到广播里发出“起爆”的指令后,大家起身转向爆心方向,看到远处火球翻滚、蘑菇云冉冉升起,我国第一颗原子弹爆炸成功。

现场欢快激动的场面,胡仁宇至今难以忘怀。

仅仅26个月后,1967年6月17日,罗布泊沙漠腹地,一朵巨大无比的蘑菇状紫色烟云产生的强烈冲击波卷起沙尘,以雷霆万钧之势横扫戈壁滩。

1967年6月17日,我国第一颗氢弹空爆试验成功。新华社图片

我国第一颗氢弹爆炸成功了。那一刻,于敏并没有在现场,而是在2500多公里外的北京。一直守在电话机旁的他,得知爆炸的威力和自己计算的结果完全一致,长长地舒了口气。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。新华社图片

从第一颗原子弹成功爆炸到氢弹爆炸成功,我国仅用时26个月,创下了全世界最短的研究周期纪录。这对超级大国的核讹诈、核威胁是一记漂亮的反击。

1999年,《纽约时报》以3个版面刊出特稿:中国是凭本事还是间谍来突破核武器发展?

当时接受记者采访,于敏指着报道说:“这句话说对了,重要的是‘自力更生’,我国在核武器研制方面一开始定的方针就是‘自力更生,艰苦奋斗’。”

1970年4月24日,历经艰难攻关,我国首颗人造卫星“东方红一号”被送上了天。

1970年4月24日,我国用“长征一号”运载火箭成功发射第一颗人造卫星“东方红一号”。新华社图片

虽然“东方红一号”卫星的功能十分简单,其成功发射的意义却远远超出了一颗卫星本身。可以说,它是中国航天史上的一座丰碑。

“东方红一号”使我国成为继苏联、美国、法国和日本之后,第五个成功发射卫星的国家,打破了西方大国对航天技术的垄断,大大提高了中国在世界上的威望,为国人树立起民族自尊心和自信心。

同时,它的研制为后续航天发展奠定了技术基础,探索了工艺流程,培养了人才队伍,为中国航天建立起了一套完整的体系。

更重要的是,“东方红一号”研制攻关过程中凝练出的精神财富,构成了我国“两弹一星”精神和航天传统精神的重要组成部分,激励着后来一代代中国航天人奋勇向前。

亲历者说

谢建源:我们用废弃手套箱做爆炸试验

受访者供图

221基地是我国第一个核武器研究基地,由18个厂区组成。

82岁的原子弹、氢弹研制者谢建源家中进门的玄关墙上,是一张他用四张厂区照片拼接起来的221基地鸟瞰图。

受访者供图

221基地一生产部102车间,是谢建源终生难以忘怀的地方,他在这里成家立业。1964年7月至1967年7月期间,谢建源在那里参加研制生产原子弹、氢弹的“会战”,并认识了终身伴侣骆继湘女士。

1964年初,谢建源响应时任二机部核武器研究院院长李觉“到‘前方’去,到‘草原’会战去”的号召,3月到了“草原”,4月被派往404厂实习。

6月下旬,核武器研究院副院长朱光亚通过调度电话,要包括谢建源在内的大学生返回221基地,说有紧急任务。谢建源刚巧搭乘我国第一次运送核部件的专列,在严密护卫下回到“草原”。

回到“草原”,车间技术负责人、车间副主任宋家树(现为中国科学院院士)告知,6月13日车间发生了8号切屑燃烧事故,全工段被污染,80多人因此住院治疗,车间因此停产。当时已临近产品出厂日期,尽快解决切屑处理问题迫在眉睫。事故起因是车间准备把浸泡在四氯化碳中的切屑从小桶中倒出装入大桶,以便运到202厂进行回收处理。装桶时想多装些、压紧些,结果造成有些切屑暴露在空气中,发生了自燃。

切屑处理非常重要,它不仅影响第一颗原子弹研制进程,也是今后要进行的核武器研制生产必须解决的问题。

当时,既无实验场地也无实验设备,包括谢建源在内的4个刚毕业的大学生组成攻艰小组,解决切屑处理问题,保证储存和运输时的安全。谢建源担任小组负责人,虽然当时他还是未转正的见习技术员。

没有场地,在车间西边空阔的草地上铺上塑料布,这就成了大家的小实验场。锯一根不锈钢管当作搅拌棍,自己设计一些简单试验设备,大家就用这样的“土”办法进行试验,逐渐认识切屑燃烧的规律。

当时,大家全身心投入,每天早起就往车间走,在车间洗漱后到食堂买二两稀饭,吃个烤馒头片即投入工作,晚上都在办公室学习、整理实验数据等,基本要到十点后才回宿舍。这样的生活周而复始,但没人觉得单调。

通过一次次尝试,大家对切屑的属性有了深刻的认识,并采用最经济简单的办法,圆满完成了任务。

指导研究工作的宋家树曾这样概括:在第一颗原子弹攻关过程中,发生的严重铀切屑燃烧事故,成为影响攻关的一大难题。谢建源参加并负责这一问题的研究工作,在大量试验基础上提出防止燃烧、灭火及储存的一套方案,使问题得到解决。

氢弹研制攻关中,102车间的主攻任务是研制生产出合格的轻(热核)材料部件。当时,谢建源和团队连听都没听说过轻材料,文献资料上也仅有关于这种材料理化性质的简单描述。没有试验方法可借鉴、没有试验的仪器设备、也没有试验的场地,什么现成的条件都没有,谢建源和团队就自己创造条件,自己改装设备。比如,在进行轻材料的粉尘爆炸试验时,拣来废弃不用的手套箱,用它来模拟机加工时的密闭工况,配合当时一种较为简陋的橄榄型吸尘器进行爆炸试验。

值得一提的是,102车间不仅在科研生产中作出了重要的贡献,结出了丰硕成果,而且造就了一批科技人才。