导 读

自2009年建成开放以来,上海光源孕育了许多重量级的科学研究成果,也为“上海张江大科学设施集群”以及我国正在建设的其他大科学装置积累了宝贵的技术和运营管理经验。

近日,《知识分子》推荐《国家科学评论》(National Science Review, NSR)对上海光源科学中心主任、X射线自由电子激光试验装置项目首席科学家、中国科学院上海高等研究院副院长赵振堂院士的访谈。在访谈中,赵振堂介绍了上海光源、X射线自由电子激光装置等的建设和发展历程,并详解这些项目可为我国其他大科学装置的建设和运行提供哪些启示。

1 上海光源的历史与现状

NSR:有一种说法是“上海光源是国内最大的大科学装置”,这个说法准确吗?

赵振堂:这个说法是2009年上海光源建成时讲的,但是现在已经不准确了。那个时候,上海光源的确是国内投资最多、占地规模最大的大科学装置。但是在这之后的十几年中,我国已经建设了几个更大规模的科学装置,比如天眼FAST、中国散裂中子源、正在建设的北京高能光源,以及就在上海光源旁边的硬X射线自由电子激光装置等。

不过到目前为止,上海光源仍然是我国用户最多、用户产出成果最多的大科学装置。作为我国建成、使用较早的大科学装置,上海光源为后续其他大科学装置和大科学中心的建设和运行积累了一定的经验。

NSR:能否简单介绍一下上海光源的基本情况和建设过程?

赵振堂:上海光源是中能第三代同步辐射光源的一个代表。第三代同步辐射光源可以分为高、中、低三个能区。其中中能区的同步辐射光源是“性价比”比较高的一类,它是将电子束加速到3 GeV左右来产生光束,在20-30 keV波段有较好的出光性能。它的性能可以趋近高能光源,同时在1 eV到1 keV的低能波段也能提供很好性能的同步辐射。

目前全世界的中能同步辐射装置有20台左右,其中上海光源的性能在第三代光源中属于第一梯队。除了上海光源,英国的DIAMOND、法国的SOLEIL、西班牙的ALBA、美国的NSLS-II等也都是很好的第三代中能同步辐射光源。

上海光源的立项过程比较漫长。最初是在1993年,方守贤、丁大钊、冼鼎昌三位院士根据国际上的发展趋势和我国科学研究的需求,提出中国应该建设一台中能第三代同步辐射光源,中科院上海应用物理研究所积极响应这一建议,并且很快得到了中科院和上海市的支持。后来经过十多年的前期设计和预制研究,在2004年初,这个项目终于得到了国家批准。上海光源于2004年12月25日破土动工,2009年5月6日正式开放运行,接待首批用户。

从2009年开放运行至今,上海光源保持了相当高的成果产出率,中国科学家利用上海光源做出了一大批重要的科技成果。在此过程中,上海光源的后续建设也在不断推进。最初运行时,我们只有7条光束线。现在我们已经有23条束线,34个实验站可以向用户开放。到明年,我们将会有32条束线、50个实验站投入用户实验运行。可以说,我们已经把上海光源建成了一个比较成熟的、世界先进的同步辐射光源设施,从明年开始的5到10年时间,将会是它运行和成果产出的黄金时期。

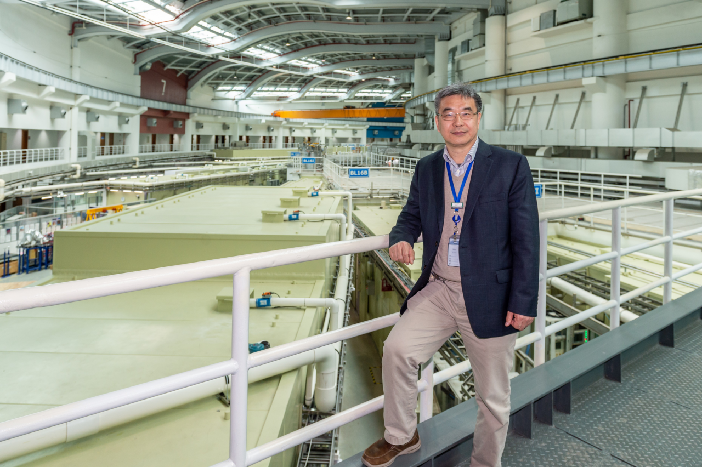

赵振堂在上海光源实验大厅。

NSR:目前上海光源的用户构成大概是怎样的?产出了哪些比较重要的成果?

赵振堂:同步辐射光源可以产生X射线,主要功能是在原子和分子的层次上去研究物质的内部结构,可以做成像,也可以做谱学和大分子结构的研究。因此,它既可以用于基础科学研究,也可以服务于产业应用。到目前为止,上海光源服务过来自全国各地3100多个研究组的34,000多名用户,其中一半左右来自高校,30%左右来自科研机构,13%左右来自企业、7%左右来自医院。在中科院的所有院所中,有大约80%的研究所都有科研人员来上海光源做过实验。从学科分布上看,生物学和生命科学的用户占25%左右,化学、材料、能源等领域的用户也很多。

这些用户在上海光源总计完成了15000项课题研究,产出了许多科技成果。比如,中科院物理所丁洪团队利用上海光源,在国际上首次发现了外尔费米子,这项成果入选了Physical Review系列期刊125周年的纪念论文集。再比如,泽布替尼是百济神州研发的第一款抗癌新药,目前在美国和中国都已获批上市。这是一款基于结构设计和筛选出来的药物,在它的研制过程中,所有分子结合的结构数据,都是在上海光源获得的。

上海光源也在解析禽流感、埃博拉、寨卡和新冠病毒结构,筛选抗病毒药物与抗体以及支持新冠疫苗研制等方面取得了多项成果。此外,在甲烷高效转化,单原子催化,超级钢、石墨烯、碳纤维等高性能材料等研究方面,上海光源也帮助研究者解决了许多基本问题,促进了科学的进步和技术的应用。在过去10年中,上海光源的用户成果9次入选年度中国科学十大进展、5次入选年度中国十大科技进展新闻。

NSR:上海光源在国际合作方面有哪些经验?

赵振堂:上海光源本身的建设和发展是深深受益于国际合作的。在最初的设计和预研过程中,我们得到了美国、日本、欧洲很多科学家和研究机构的帮助,向他们学习了很多技术和经验。我们的建设过程采用了国际评审的标准化方式,美国的科学家团队为我们的设计方案进行了很多轮评审,帮助我们做了很多改进。在应用和管理层面上,我们也向国际团队学习了先进的用户管理和课题评估经验,建立起了我们自己的用户管理流程和体系。

而经过这么多年的建设和发展,我们现在也开始有能力帮助其他国家来建设新的光源设施。在美国ALS光源的升级改造,以及韩国、加拿大、巴西等国家的光源建设过程中,我们都提供了一些技术支持,分别向他们提供了六极磁铁、真空波荡器、直线加速器注入器等关键设备。随着中国科技水平的提升,我们已经不再只是单向地向国际同行学习经验,现在也可以和大家坐在一起,分享我们的技术进展,共同讨论未来的发展方向和思路。

事实上在过去几十年中,同步辐射、加速器、粒子物理等相关领域一直是国际合作开放度最高,也是从国际合作中受益最多的领域。这深深受益于在高能物理领域的良好国际合作传统。而且,粒子对撞机和同步辐射光源等大科学装置也可以作为国际合作的基地,为各领域的科学家提供交流和合作的平台。

2 建设中的自由电子激光装置

NSR:2020年底,X射线自由电子激光试验装置通过了国家验收,此外,硬X射线自由电子激光装置也在建设中。这两个装置与上海光源之间是什么关系?

赵振堂:自由电子激光和同步辐射光源的发展是紧密相关的,在上海光源的设计和预制研究阶段,我们就已经开始考虑后续自由电子激光装置的建设了。事实上早在上个世纪末和本世纪初,杨振宁先生就给当时的国家科技领导人先后写了10封信,推动中国发展X射线电子激光装置。

在X射线自由电子激光试验装置之前,我们就一直在研发相关的技术。首先是在上海应用物理研究所建设了“上海深紫外自由电子激光”试验平台,在这个平台上,我们掌握了光阴极注入器、直线加速器、波荡器、自由电子激光调试等关键技术,并在国际上首次实现了回声型自由电子激光(Echo-Enabled Harmonic Generation, EEHG)的放大出光。之后我们又在大连建设了一个“极紫外自由电子激光装置”。

在这些前期工作的基础上,我们在2020年底完成了一台8.8nm种子型自由电子激光装置,即“X射线自由电子激光试验装置”的建设。这个装置就坐落在上海光源北侧,最近的距离只有50米左右。今年6月,我们已经获得了最短2纳米波长、覆盖整个水窗的自由电子激光,并开始尝试用它来研究生物样品。目前,我们正在对它进行扩建和升级改造,计划在今年将它建设成为“软X射线自由电子激光用户装置”,在明年正式向用户开放。

此外,“上海硬X射线电子激光装置”也于2018年4月破土动工,预计在未来几年内建设完成。这个装置紧邻上海光源,从园区西侧的地下穿过,建在埋深30米的隧道中,它的总长度是3.1公里。

上海硬X射线自由电子激光是基于超导直线加速器的自由电子激光,它的光脉冲重复频率可以达到1 MHz,比软X射线自由电子激光高了2万倍。目前,世界上已经投入运行和正在建设的具有类似性能的硬X射线自由电子激光只有3台,包括投入运行的欧洲自由电子激光(European XFEL),美国正在建设的LCLS-II,以及上海的硬X射线自由电子激光装置。

在将来,我们还希望把自由电子激光和同步辐射光源的技术结合起来,把上海光源升级为相干的同步辐射光源。也有人把这样的光源叫做“第五代光源”。

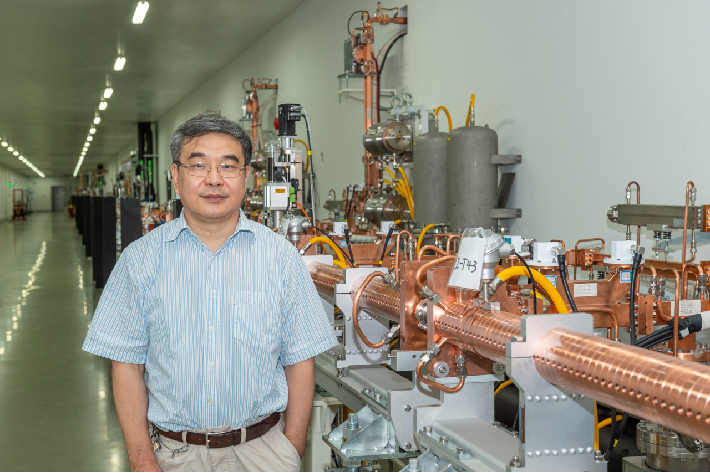

赵振堂在上海软X自由电子激光(SXFEL)直线加速器的隧道中。

NSR:这两种X射线电子激光装置的应用场景和同步辐射光源有什么不同?

赵振堂:和同步辐射光源相比,自由电子激光的亮度更高、相干性更好,因此它在成像和结构研究上能够更加清晰和精确。另外很重要的一点是,自由电子激光的光脉冲长度比同步辐射短1000倍,因此可以研究同步辐射力所不及的快速过程。如果说同步辐射可以给分子拍照片,那么自由电子激光就可以给分子拍电影,可以拍摄分子和细胞的快速动态过程。

NSR:自由电子激光的脉冲功率更高,它对样品的破坏性也会更大。对于这个问题,有什么解决的方法吗?

赵振堂:有一些方法,比如人们正在发展“破坏前检测”(Detection before Destruction, DBD)技术,就是要在样品被破坏之前,在很短的时间内拿到我们所需要的数据。

NSR:自由电子激光的用户组成会与同步辐射光源类似吗?

赵振堂:会有一点不同。尤其在初期,自由电子激光的用户可能会以物理、化学、材料等基础科学领域的研究者为主,这是因为自由电子激光的特性刚好能够帮助他们解决一些基础的科学问题。比如,有美国研究者利用自由电子激光装置,拍摄了化学键断裂和结合的过程,这在以前是难以想象的。当然,生命科学等领域的用户也可以使用自由电子激光装置,来解决在同步辐射光源上难以解决的较为复杂的或者动态的结构问题。此外,还会有激光科学领域的用户,利用装置能够提供的更强的激光,来研究激光领域本身的问题。

事实上,我们在自由电子激光建设的早期就做过一系列用户研讨工作,请国外科学家交流国际上X射线自由电子激光装置的科学目标和重点应用,也请国内各相关领域的科学家提出他们希望用这一装置解决的科学问题。做大科学装置应该要以重大科学问题为导向,只有这样,我们的装置才能在最大程度上发挥作用、支持科学技术的发展。

3 逐渐成型的“张江大科学装置集群”

NSR:除了上海光源和自由电子激光装置,“张江大科学设施集群”还包含哪些设施?这个集群有什么特点?

赵振堂:这个集群是“上海张江综合性国家科学中心”的核心组成部分,是一个基于光子科学的设施集群。除了上海光源、软X射线自由电子激光装置和硬X射线自由电子激光装置,它还包括超强超短激光装置和蛋白质研究设施。其中,蛋白质研究设施包含电镜、核磁、质谱仪等一系列生命科学领域的常用设备。将来还会建设电镜中心、超快电子衍射(ultrafast electron diffraction, UED)装置、超快电子显微镜(ultrafast electron microscopy, UEM)等。

与北京怀柔、合肥、深圳等地正在建设的大科学设施集群相比,张江的集群有一个特点,就是这些设施之间有更紧密的内在联系,它们基本上都是以光子科学为核心,产生光或者利用光的装置,装置之间有互补的关系,可以根据需要配合在一起使用。其实在国际上,类似这样的设施布局是一个发展趋势,美国、日本等国家也都有将同步辐射光源、自由电子激光装置,以及电子显微镜等布置在同一个园区内的先例。在这样的布局下,不同的设施可以共用许多技术支撑条件,也方便用户使用多种设施来进行实验研究。

NSR:既然张江大科学设施集群是以光子科学为基础的,它是否也会去研究光子科学领域本身的一些科学问题?

赵振堂:没错。光子科学的核心问题就是如何更好地产生光和利用光。所以目前的主要研究方向包括如何进一步提高光源亮度和通量、如何使加速器光源小型化、如何制造更高性能的加速器、如何提高硬X射线自由电子激光的时间相干性,以及如何更好地探测和获取自由电子激光照射样品后产生的高速信号等等。这些都是我们会不断去研究的问题。只有在这些技术上不断进步,我们才有可能一直在光子科学设施方面保持比较先进的水平。

4 启示:未来的光源怎么建?

NSR:在国内,北京、合肥等地也在建设综合性科学中心,而且也都计划建设光源类的设施。这些光源之间是互相重复的,还是有互补关系的?

赵振堂:在这个方面,我们国家已经做了一定的统筹布局。从能区来看,这几个光源是有互补性的。前面说过,上海光源是一个3.5 GeV的中能区光源,具有比较好的性价比。现在北京正在建设的是6 GeV的高能光源,而合肥的是0.8 GeV和拟建的2.2 GeV的低能区光源。这些光源的应用场景之间有一定的重合,但也是各有特色,在应用上是互补的。从科学技术的发展需求来看,这三个能区的光源都是应该部署的。

另外,目前我国科学家对于光源设施的需求非常旺盛,只靠上海光源是无法完全满足这些需求的。目前,在我们收到的用户实验申请中,只有不到60%能通过我们的筛选,拿到机时,而且他们最终拿到的机时大概只有他们所申请机时数的四分之一。我看过一个统计,在中国科学家发表的、用到了同步辐射光源的研究论文中,有大约一半都是利用国外的同步辐射光源来完成的。也就是说,上海光源无法满足全国用户的需求。

NSR:所以从目前的情况来看,国内再建一个中能区光源,也是有需求的?

赵振堂:我个人认为是有需求的。在目前的条件下,上海光源供不应求,所以我们会组织专家对提出申请的研究项目进行比较苛刻的筛选,由相关领域的科学家进行评审,挑选那些聚焦重大科学问题的项目优先给予机时。在这样的机制下,一部分刚刚起步,还没有太多前期积累的研究项目是比较难拿到机时的。但是这些研究方向,以及它们背后可能还比较年轻的科研人员,也会产出重大成果,也都是需要支持的。如果我们再有一个中能区光源,将可以让这些研究者都能有机会获得相应的机时资源。

NSR:建设光源等大科学装置,所需要的不只是土地和投资,也需要相应的人才,需要有经验的团队。现在,我国有足够多的人才来建设这么多大科学装置吗?

赵振堂:这的确是一个问题。现在我们有很多城市很有积极性,也愿意投入土地和经费来支持大科学装置的建设,但是我们能做这样装置的团队并不多,如果将这些有积累和经验的骨干人才随机地分散到各个装置上去,结果很可能是一个装置都做不好。

所以我认为,中国如果要建设更多的光源类装置,也许不应该继续采用上海光源的建设模式,去组建一个庞大的团队,独立完成所有的设计和建造工作。或许可以借鉴某些国外经验,将研究机构的相关技术转移到一个专业的高科技公司,由高科技公司来承担和完成很大一部分的设备建造工作。这样的话,只需要一个比较小型的团队,就可以把整个系统集成起来,高效地完成建设任务。

5 光源建设者的幸福时刻

NSR:你在光源领域工作了二十多年,哪些时刻让你感到幸福?

赵振堂:首先我们作为大科学装置的设计和建设者,在光源真正建成,并且达到设计性能的时候,会感觉非常高兴。因为在这一天之前,所有这些指标都是写在纸上的,而经过了这么长时间的理论设计、技术攻关和集成调试,当这些蓝图和指标最终成为现实、达到了先进水平的那一刻,我们确实是非常开心的。

另外,当科学家们利用我们的光源,突破了他很长时间都没能突破的难题,获得了重要的科学成果,赢得了国内外同行认可的时候,我们也会感到非常欣慰,甚至比自己获得成果还高兴。当然,这些成果是属于用户科学家的,是源于他们自己的科学想法的,但是在这些成果中,也确实体现了我们光源的价值,以及我们自己长期努力工作的价值。所以这是另外一个让我们很有幸福感的时刻。