原子物理的产生

前言

“一千个人心中有一千个哈姆雷特”,在文学创作中这话不假,一个角色带给人们的印象因人而异。但必须承认,世界上总有一些事情是自带背景板的;它们带给人们的印象往往极为一致。人们在谈论那些与“核”相关的话题时便是如此:字里行间或多或少都带着一种感觉——危险。

可以肯定的是,核弹是核领域“危险”氛围的最主要贡献者。这种威力空前(尽管要比人们普遍认知的威力要小得多)的炸弹甚至从诞生前就威慑着世人,直到今天,并且以后也将在人们的心中刻入恐惧。但这并不妨碍崇尚力量的人将这种恐惧转化为对核技术的赞美,即使是看起来更滑稽一点的形式。

在众多技术应用当中,核技术可以说是最具有辩证性质的一种;它直观地体现了数学家诺伯特·维纳(Norbert Wiener,1894-1964)在《控制论》一书序言中所说的“新的发展在为善和作恶上都有着无限可能”。核武器的爆炸可以毁灭半径一公里内暴露着的所有生物,电磁辐射和残留放射物可以影响方圆数十千米甚至数百千米的土地;不过这种超级炸弹也促使了大国间的和“和平”状态。核反应堆的发明使人类看到了“无限能源”的曙光,为交通运输和电网提供了充沛的能量;但错误的认识、不恰当的运维也会促成如切尔诺贝利和福岛这种“造辐社会”的核灾难。

核技术有点像远古时期的火:核技术让人类得以利用原子内部极为丰富的能量,使摆脱化学能、走向更广阔的宇宙成为可能;而传统化学能的主要释放形式——火,则在更古老的时代中,为人类开辟了文明的长河。

核技术于现代人,正如同火于原始人。它们都带有着危险野性的美,为我们所用时给予我们无与伦比的能量,但稍有不慎便“玩火自焚”;控制它们的过程中充满了苦难,但这也是令我们能傲然立于世界的资本。不夸张地说,在掌控了火之后,人类文明因核技术而伟大。

所以,我们应当看一看,这个能令人类文明伟大的技术是如何诞生的。

起点:天然放射性的发现

核技术发展到现在只过了一个世纪多一点点——如果你将核技术的起点定为1896年贝克勒尔(Antoine Henri Becquerel,1852-1908)发现天然放射性——这在整个科学史的尺度上来看是极为迅速的(这也是为什么近五十年的核事故都非常惨烈,因为在任何技术的应用初期,人们很容易出现“这肯定能行”的错觉)。

不过由于此时人们对原子的认识还相当有限,贝克勒尔自己其实也不知道放射性和原子之间的关系。他的研究其实是基于伦琴对X射线的研究,想法很简单:既然X射线是阴极射线照射金属板的产物,那么荧光物质(大晚上能亮的东西,比如此时的铀荧光涂料)经阳光照射激发后,会不会在黑暗环境中也能发出和X射线类似的东西使底片感光?

答案是:是,也不是。

是,指的是铀确实可以在黑暗中使底片感光;不是,指的是铀并非受到阳光激发,而是自身可以通过某种独特反应产生射线,直接使底片感光。但这个射线可作用的距离非常短,仅有几厘米不到,既不像能穿透空气数十厘米的阴极射线,更不像穿透能力超强的X射线。这个新的射线在1898年被卢瑟福命名为α射线,随后查明该射线即氦的原子核,包含2个质子和2个中子。

人们对于原子的认识

物质是由什么组成的呢?这是一个可能跟人类文明有着同样历史的问题。凭借独特的抽象理解能力,人类在漫长的生产实践当中认识到,这个世界由某些基础的客观存在组成,它们的自由组合形成了这个变化万千的世界。先人们的主要观点可以大致分为两大派别:元素说(比如“五行”),和原子说。

现代科学证明,这两个都不对,但都没有完全错,二者观念的有机结合促成了现代物理化学的发展。而现代原子论便脱胎于古代的朴素原子说。原子说是很有历史的一个理论——如果你将古代哲学认识论中提到的基础微粒≈现代物理中原子的概念。古希腊哲学家留基伯(Λεύκιππος,约公元前 500-前440年)和他的学生德谟克利特(Δημόκριτος,约公元前460年-前370年)提出:万物由原子构成。这句话所代表的观点被后世称为“原子唯物论”,至今仍是哲学教科书中的常客。

到了17世纪,由于玻璃制造工艺的进步,光学得以蓬勃发展。在法国数学家皮埃尔·伽森荻和英国科学家艾萨克·牛顿研究了光于物体的反射、折射现象后(用小球间的碰撞很容易理解反射和折射),物质的微粒说和光的微粒说一同登上了历史舞台。

紧接着于18世纪,在前人如波义尔、拉瓦锡的理论基础上,英国的约翰·道尔顿(John Dalton,1766-1844)和意大利的阿伏伽德罗(Amedeo Avogadro,1766-1856)等一众化学家完善了“原子-分子”学说。众多的新元素被逐渐发现,随着俄国化学家门捷列夫(Менделе́ев,1834-1907)于1869年创立元素周期表,至此,化学反应的基本组成单位的形式——即不同元素的原子和其组合形成的分子——已经探明。

元素周期表创立的时候仅发现了63种元素,门捷列夫便根据周期律在其中加入“类铝”等共计11种新元素,并准确预言了这些新元素的原子量、性质,甚至是比重(“类铝”就是1875年法国化学家布瓦博德朗发现的镓,门捷列夫估计其比重为5.9 g/cm³,布瓦博德朗首先测出4.7 g/cm³随后修正为5.94 g/cm³,现认为其比重为5.904 g/cm³)。由于门捷列夫对新元素的预言实在是太准确了,很难不让人想到这些不同元素的原子间似乎有着某种更加内在的联系。这隐约地指出原子似乎并不是不可分割的。

这一点由随后对天然放射性的研究证实。

射线的本质

发现了放射性并不代表就知道了这个物质究竟放出了个什么东西。此前人们先后发现了通高压电从金属中被激发的阴极射线,以及被阴极射线轰击的金属片所激发的X射线。而1896年发现的天然放射线中似乎又包含了一种全新的射线。如果能直接看到这些射线,那就好办多了。但在现代,人们才通过扫描隧道显微镜勉强看到微观粒子的面貌,而此时离这种显微镜的发明(1981年)还有近100年的时间。但科学家并不是全无办法,尤其对于那些度假时间充足的科学家。

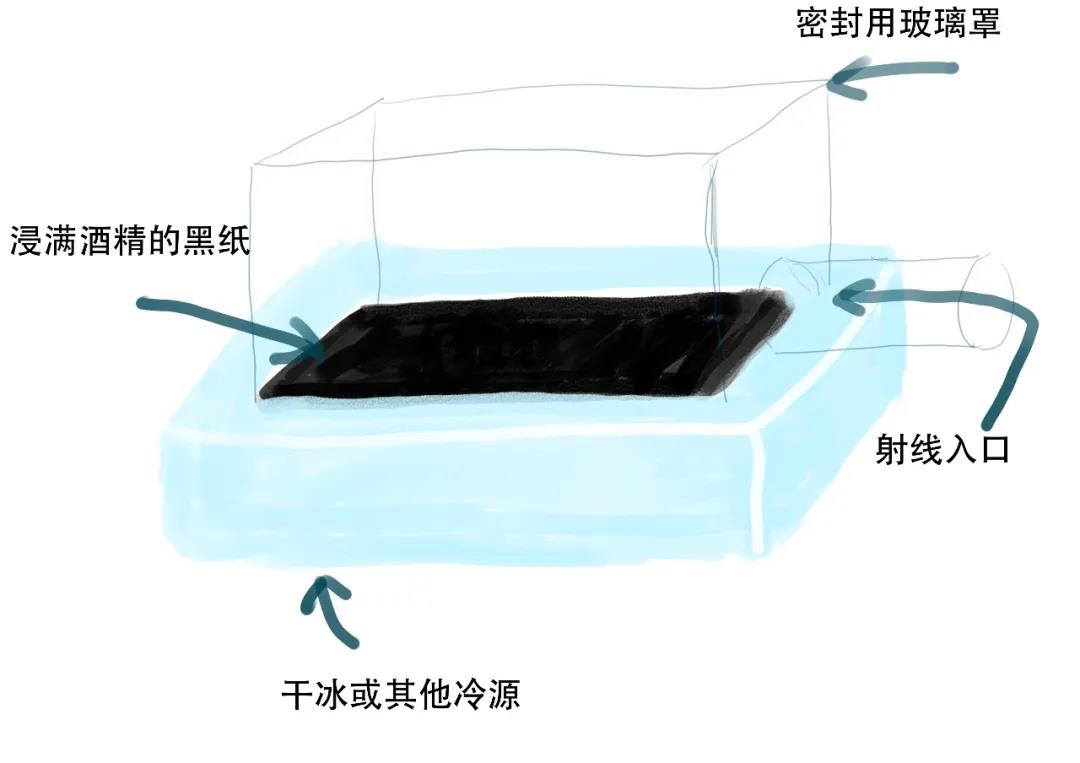

在1894年,查尔斯·威尔逊在苏格兰第一高峰本内维斯峰上的天文台泡了数周。在苏格兰郁郁葱葱、云雾缭绕的山林间休息的同时,他对阳光穿透云层形成的光学现象极为着迷。回到实验室后,他于1895年发明了充满过饱和蒸汽的云室来观察X射线对空气的电离作用。

简单示意图:在磁场的作用下,不同的电荷会使粒子束呈现不同的偏转方向和角度

当时的威尔逊正在卡文迪许实验室做研究生课题,他的导师正是大名鼎鼎的开尔文勋爵J.J.汤姆森(J.J. Thomson,1824-1907)。汤姆森正在研究阴极射线的本质——先前人们发现阴极射线会在磁场的作用下偏转,说明这种射线应该是某种带电粒子。既然自己的学生创造了能这么方便观测带电粒子的装置,自然是要拿来用一下。通过间接测量云室中每个液滴所带的电荷量,汤姆森于1897年成功证明阴极射线由一种带负电的粒子——电子所组成。由于原子本身不带电,那么必然有一种东西抵消了电子的负电荷,汤姆森于1898年提出原子质量均匀分布的模型,也就是著名的“枣糕模型”、“梅子布丁模型”。作为权威的汤姆森自然获得了很多支持,但不是所有人都“信他的邪”。

原子的结构

被称为“法拉第之后最伟大的实验物理学家”的卢瑟福(1871-1937)此时也在卡文迪许实验室,导师也是汤姆森。同学威尔逊正在研究X射线,导师汤姆森正在研究阴极射线,他自己则在研究天然放射性产生的新射线;他们可以说是在原子物理当时已知的三个方向上同时开花。

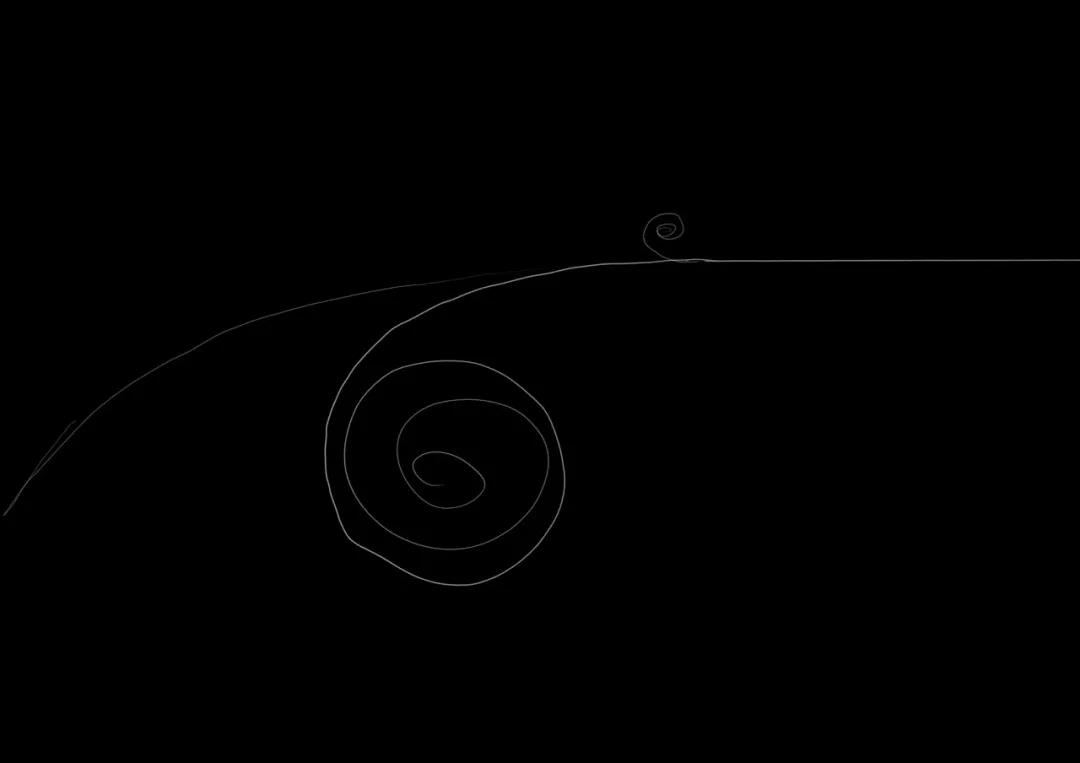

既然导师汤姆森使用了威尔逊云室作为研究手段,那卢瑟福自然也不会放过他同学的这个绝妙的创意。他用云室观测铀的放射线,于1898年发现了偏转方向完全相反的两种粒子,并将其命名为α射线和β射线——后者就是他导师所研究的阴极射线,即电子。通过测量α射线在磁场中的偏转半径,他发现组成α射线的粒子带有2个正电荷,质量非常大,速度也非常慢(仅为光速的1/10)。相比之下电子包含一个负电荷,质量相当小以至于很容易被加速到接近光速的水平。在对比了实验数据和导师汤姆森的成果之后,他发现这显然和正电荷均匀分布的“枣糕模型”有出入,所以自然反对这个理论——反正实验结果在手,我质疑我有理。

卢瑟福已经对原子的模型有了些新想法,即质量应该主要集中于原子中的一部分而非“枣糕模型”中那样均匀地分布。要证明这一点,他的想法是首先要将原子“打碎”。不过天然铀矿本身的放射性并不强,其放出的α射线单位面积内的强度不太够。不过好在他想到了一个新的武器——1898年由居里夫人和她的丈夫一同发现的第88号元素,有着强放射性的镭。此时的世界即将步入风起云涌的20世纪。