2012年7月4日,两个国际科学团队宣布,靠着大强子对撞机(Large Hadron Collider, LHC)这种地球上数一数二复杂的研究仪器,发现了“希格斯玻色子”这种基本粒子。自从1964年以来,认定希格斯场是宇宙一切物质质量的来源,而希格斯玻色子正是由于这套假设,于是成为物理学界近半世纪以来孜孜不倦搜寻的目标。然而,要有LHC才能找到希格斯玻色子。

大强子对撞机的建造者暨拥有者是欧洲核子研究组织(European Organization for Nuclear Research, CERN),总部位于瑞士日内瓦,研究发现的宣布仪式也在此举行,吸引了世界各地的观众和最高阶层的物理学家。时年高龄八十三岁的彼得.希格斯(Peter Higgs)也亲自到场,这位预测了希格斯玻色子的英国物理学家(此粒子也正是以他命名),就像其他所有宾客一样,在CERN的演讲厅里紧盯着萤幕。萤幕上放着PowerPoint 简报,秀出LHC将两束高能量质子束强力对撞、产生猛烈冲击后的情形,希望在这场能量大混沌当中,能够捕捉到希格斯玻色子现身那短到不能再短的瞬间景象。资料数据告诉他们,在可信的概率范围内,实验已经找到了希格斯玻色子。简报结束,众人起立鼓掌,既是对研究小组致敬,也是对这套带来胜利而令人难以置信的设备表达赞叹。

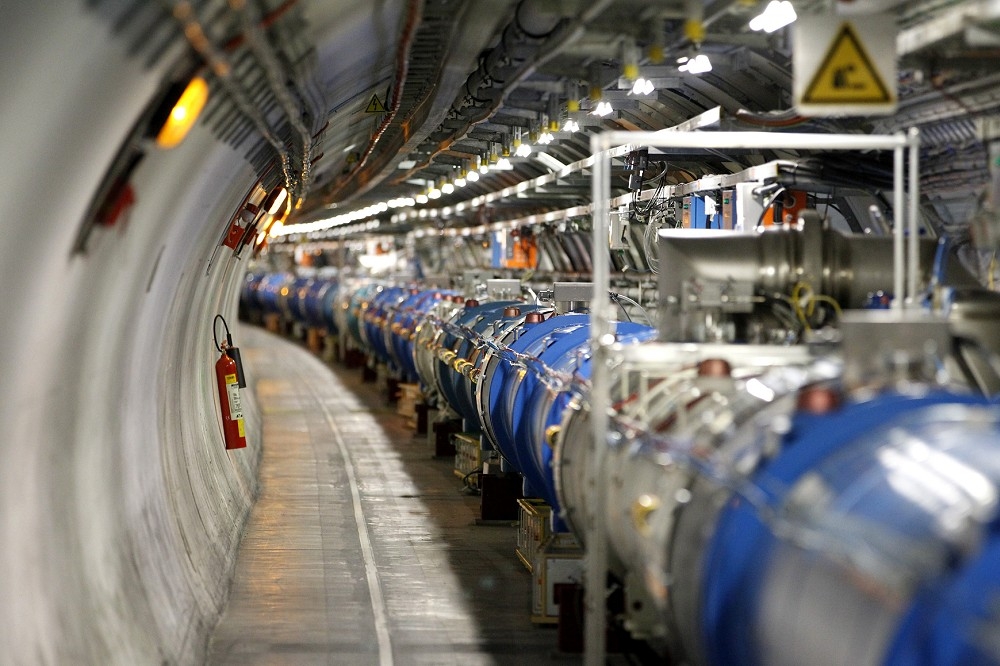

大强子对撞机的一切,都值得用“大”字来形容。整套设备从构思到射出第一束质子束,就花了25年、100亿美元。这套机器位于法国和瑞士的边界,深埋于一片田园景观的地底下约100公尺,位于总长约27公里的圆型混凝土隧道之中。隧道里共有9600个磁铁,低温冷却到绝对零度,引导质子束以接近百分之99.99九光速的速度迎面对撞。

LHC与2012年夏日宣布的那项发现,正可说是“大科学”(Big Science)的最佳代表,也就是各种达到产业规模等级的研究,推动了我们这个时代种种重大科学计划:原子弹、登月竞赛、用机器人探测太阳系外的宇宙,以及在次原子粒子的微观尺度研究自然的运作。直到今日,“大科学”仍然引导着产官学界的研究方向。大科学处理的是巨大的问题,也就因而需要巨大的资源,包括设备可能要由几百、甚至几千名专业的科学家和技术专家操作。大科学的计划经费常常都不是单一大学、甚至单一国家所能承担;CERN对撞机的经费及科技来源除了来自该组织的21个会员国,还有其他超过60个国家和国际机构。这就是今日大科学的规模。正如物理学家罗伯特.威尔逊(Robert R. Wilson)所写,这种规模的研究已经不是任何人能够独力完成:“要凭一己之力接触到原子核,几乎就像要自己到月球一样难。”

然而,大科学本身的创造,却是某个人独力的成就。这种探索自然奥秘的方式,其诞生可追溯至将近90年前的加州柏克莱,当时有一位年轻、机智、深具魅力的科学家,不但有物理天份,可能更有推销的才能,他构思了一项新发明,接着大声宣告:“我要出名了!”这个人,就是厄尼斯特.奥兰多.劳伦斯(Ernest Orlando Lawrence),他的发明将会彻底改变核子物理学,而且这还只是开始;他的发明也让物理研究的操作方式全然改变,直至今日仍然影响深远;他的发明让我们对自然的基本建构元素有了全然不同的理解;他的发明,最后成了赢得第二次世界大战的助力。这项发明,劳伦斯称之为回旋加速器(cyclotron)。

回旋加速器正是大强子对撞机的先祖,但现在已经很少人能看出其相似之处。毕竟,第一个回旋加速器能直接放在劳伦斯的手掌上,而且成本还不到100美元。至于LHC,则是由多个先进的回旋加速器、同步回旋加速器及其他先进的加速器组成,要将次原子粒子推动到异常迅猛的速度,而这一切追本溯源都会回到最原始的回旋加速器。位于柏克莱的劳伦斯放射实验室在鼎盛时期有大约60名科学家、几十名技术人员。在过去,例如厄尼斯特.拉塞福爵士也曾主持剑桥大学声名远播的卡文迪许实验室(Cavendish Laboratory),只靠着两名助手、各种自组工具(有些可以轻松放在他的工作台上),就在二十世纪初期找出一些惊天动地的发现;相较之下,劳伦斯放射实验室简直像是拥有一整支军队。然而,宣布发现希格斯的两个研究团队都各有3000名成员,相较之下,劳伦斯放射实验室就又是小巫见大巫。

身为大科学的创造者,劳伦斯在当时的同侪之间广受认可,但今日已几乎遭到遗忘。然而出于几项原因,我们值得重新认识劳伦斯。其一,正是他的直觉、抱负、以及个人管理风格,让大科学像现在这样可长可久。但还不只如此:他的人生也是一则动人的科学追寻故事,跨越物理学史上前所未见的大发现时代,让他站在一个科学、政治和国际事务的十字路口。

从1930年代末开始,只要是关于国家科学政策的问题,几乎都会去询问劳伦斯的观点意见。他发明了全世界最强大的原子粉碎机、领导着美国排名第一的研究实验室,影响力也因为第二次世界大战的爆发而扩张。在那个历史的关键时刻,因为有他个人支持同盟国建造原子弹,才拯救了这项几乎被取消的计划。而在战后,也是因为他的声望和影响力,才推动了氢弹的制造。我们现在的世界,头上悬着核武这把达摩克利斯之剑,这无疑是劳伦斯留给现代文明的遗产,只是其中的利弊难以逆料。

在1929年脑力激荡的那天,劳伦斯就知道自己发现了一种能够极有效加速次原子粒子的新方法。他当时希望能将粒子加速做为探测器,研究原子核的结构(原子核由质子和中子构成,构成原子大部分的质量),就像是用螺丝起子来探索收音机的内部电子构造一样。这里的问题在于如何提升次原子粒子(特别是质子,也就是氢原子核)的能量,让这些粒子得以穿透保护原子核的电场。当时,这是世界各地科学家和工程师都在研究的问题,而劳伦斯找出了解方。

在这之后,物理学研究开始了艰困的转型期。过去像是拉塞福,或是艾莲娜及菲特列.约里欧—居礼(Irène and Frederic Joliot-Curie,也就是居礼夫人的女儿及女婿),都算是“小科学”的天才人物,但靠着大自然中能够取得的研究工具,他们已经来到研究的极限。拉塞福靠着自己制作的研究设备,发现了原子核、也猜想到中子的存在,后来再由他的副手詹姆斯.查兑克(James Chadwick)在另一项小型实验里确认发现了中子。约里欧—居礼夫妇也是在自己平凡无奇的实验室里,继续玛丽.居礼对放射性的研究,学会如何透过将某种元素曝露在放射线下,让元素蜕变为另一种元素。在这两个实验室,都是靠着像镭及钋这样的天然放射性物质,产生人眼不可见的次原子探针。

这些人的成果丰硕,却很难再进一步研究原子核的结构,原因就在于他们需要能够更快、更强、更精准的子弹,不能只靠从某些具放射性的矿物块偶然发出的放射线。换言之,物理学家需要人造的放射线子弹。而要制造出这样高能量、还要能够集中在某个靶上的放射线,整套设备的大小绝不可能是放在实验室的工作台上,而是可能要好几栋建筑物才勉强放得下。拉塞福和约里欧—居礼夫妇都知道,自己会是这种人工手动做科学研究的最后一代伟大领袖;很快地,就会有新一代科学作法兴起。

劳伦斯给科学带来的改变,必然会让这些旧学派的物理学家大为叹服。杰出物理学者莫里斯.高德哈伯(Maurice Goldhaber)的职涯,就是从小科学的鼎盛时期一路横跨到大科学的时代,他回忆起期间的过渡:“第一个分离出原子核的人是厄尼斯特.拉塞福,还有一张照片,是他把整个实验装置放在腿上。但接着,我也总是记得后来的一张照片,是在柏克莱建造了那座著名的回旋加速器,换成所有人坐在回旋加速器上。简单说来,这样你就大概知道有什么改变了。”

高德哈伯说的一点也不夸张。他所说的回旋加速器是座庞然大物,位于一栋在1938年特地为它盖的建筑物里。这台回旋加速器巨大的电磁铁重达220吨,高度超过3.3公尺。至于高德哈伯所描述的那张照片,也就纪录下了劳伦斯实验室的全体成员:共有两名成年男子,在回旋加速器拱形的钢铁构造上或站或坐。

厄尼斯特.劳伦斯的角色,与他所创造的新时代可说是绝配。在学术研究的这个沉闷世界里,很少见到像他这样的科学经理人,善于鼓吹百万富翁、慈善基金会和政府机构投入赞助。他除了在科学上有天份,不管对装置设计或物理都有着近乎直觉的天赋,也有着美国中西部那种讨人喜欢的个性,这些都是他成功的重要关键。他心性善良,很少发脾气,连脏话都不讲。如果研究计划想要得到大笔资金,常常需要有正面的宣传,而只要报导对象有着迷人的性格、科学任务有着吸引人的内容,记者也总是很乐意提供这类宣传。劳伦斯就能同时满足这两项条件。他才三十多岁的时候,就已经成了美国本土出生最著名的科学家,登上《时代》杂志1937年11月的封面,标题写着“他创造,他毁灭”。不久之后,就在1939年得到科学家在人世的最高荣誉:诺贝尔奖。

劳伦斯和我们对科学家的刻板印象完全是两回事;在我们的刻板印象里,科学家就是狂热的神秘主义者,一头埋在自己孤独的工作里,独自待在某个偏远的实验室(通常是歌德式建筑),而且他们的研究似乎总是差一点就会把他们都炸成碎片。在流行文化里,总是把科学家描绘得与一般人格格不入:《时代》上的爱因斯坦,形象是个古怪的天才,总是躲在阁楼里,把自己锁在铿锵作响的铁门后,“憔悴、紧张、烦躁……数学家爱因斯坦连自己的银行帐户都算不清楚。”

相较之下,劳伦斯智识过人,同时精力充沛。他的成功为他带来了一间实验室,而且可不是什么黑暗的歌德式城堡,而是加州大学柏克莱分校小山上的现代科学神殿,俯瞰着旧金山海湾的壮丽景色。他也绝不是自己孤身一人做研究,而是领导着一支充满活力的年轻科学研究团队,有物理学家、化学家、医生、工程师、研究生等等,跨学科共同合作、思考议题;而且他也有着如同企业高层一般的坚定信心,手中掌管着数百万美元的经费。他所体现的是新世界的坚强无畏,深具抱负、气魄、创意及财富。偏好进步主义的记者布鲁斯.布莱文(Bruce Bliven),往来的对象通常是自私的政客与厌世的领域权威人士,而他却深为这位著名的劳伦斯教授所倾倒,认为这位教授「很好聊,完全就是可以想像的那种美国人的样子」。

● ●

“大科学”一词是由物理学家阿尔文.温伯格(Alvin Weinberg)于1961年所创,当时厄尼斯特.劳伦斯已经去世三年。温伯格时任橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory,该所依劳伦斯的设计所建,制造原子弹所需的浓缩铀)主任,他回顾了先前几十年的科学研究,认为正如过去会用有着尖塔的石建筑大教堂和巍峨的金字塔来崇敬天神,到了当时这几十年,则是用各种由钢铁及电缆所构成的壮观设备(例如高耸的火箭、高能量加速器、核子反应炉),崇敬着科学。

但这些崇敬科学的伟大作品,背后必须要有官僚结构的管理,才能维持其运作。在劳伦斯放射实验室里,主要的设备就是回旋加速器,但这项设备技术复杂、操作困难,需要有人全职照料管理。温伯格就回忆道:“要让这个地方维持运作(不管说的是那套科学机器、又或是为了照顾那套科学机器所需的整个精心设计的组织),后勤管理就成了不可或缺的部分。”在那些维护回旋加速器的人心中,开始出现一种信念,认为正因为科学所面临的问题如此复杂,才需要有这些巨大的设备;正如曾在劳伦斯实验室工作的物理学家沃尔夫冈.皮耶夫.潘诺夫斯基(Wolfgang KH“Pief” Panofsky)所言:“要是没有大规模的努力及大型的工具……不论是对于最微小的物质架构,或是最大规模的整个宇宙,我们就是不知道怎么去取得相关资讯。”

这种追求更大、更好的动力,自成一套逻辑。运用回旋加速器所带来的每一个发现,都为物理学家打开新的探索展望;每要解开一个新的谜团,就又需要更强大的机器。每次得到新发现,都会让这个研究机构的名声更上一层楼,于是有更多动机与机会,可以有更多建筑、更多科学家、更多的知名度,自然也就能募到更多经费。

最终确立大科学作为科学探索模型的,是第二次世界大战的两大科技成就:雷达、原子弹。要不是当时大科学已经成为新典范,有着跨学科的合作、几乎无限的资源,雷达和原子弹很有可能都尚未研发出来,当然也就不可能及时影响战局结果。后来之所以能研发出投至长崎的原子弹,是因为在原子反应堆里首次观察到了核能连锁反应;而一般来说,认为这背后的最大功臣是构思与监督反应堆建造的恩里科.费米(Enrico Fermi)。然而,一如温伯格的观察,若要实现费米的概念,需要由“物理学家、数学家、化学家、仪器专家、冶金学家、生物学家,以及能将这些科学家研究成果付诸实践的各种工程师”,组成一支大军。“连锁反应堆绝不只是单一位核子物理学家的实验。”

劳伦斯的这种研究方式,科学界一方面感到敬畏,但一方面也觉得不安,至今仍然如此。

就算是在劳伦斯的职涯早期、大科学还在形成的阶段,已经有些科学家、大学校长和其他专家担心这对知识追求及传播的影响。1941年,麻省理工学院校长卡尔.康普顿(Karl Compton,这位物理学家本人手中也有一座回旋加速器可用),就认为大科学让学界开始追逐金钱与名声,而对这种“不正常的竞争成份”深表遗憾。他不安地向朋友透露,“想维持计划运作、有完整的人员编制,就需要积极的推销手段,程度超乎科学专业所情愿。”在某些科学家眼中,这种超级竞争、如工厂一般的研究风格实在是不友善到令他们感到绝望,于是逃离像柏克莱这种采用大科学作风的机构,转而投向那些仍然遵行旧世界方法程序的大学。但也有某些像潘诺夫斯基这样的科学家,认为要解决物理学的重大问题就必须要有大科学,于是他们在像是柏克莱这种新研究体系里自我训练,再将大科学的福音传播至远方。(潘诺夫斯基就把大科学带到了史丹佛大学。)

在大战期间,科学及科技社群还是以获胜为主要考量,于是暂时不再担心大科学将如何永久改变科学家的工作方式。但随着和平到来,科学家又再次开始思考大科学将带来怎样的变化。有些人担心,像过去那种由个人灵感得到突破的方式,以后是否还有存活的空间?例如匈牙利物理学家尤金.维格纳(Eugene Wigner)便问道:“像是相对论或薛丁格方程式这样的理论,能由跨学科团队想出来吗?”他和许多人都有这样的想法,担心出现愈来愈多管理方面的需求之后,会让那些才华最出众的科学家无法再在实验室待下去。在小科学时代,研究者唯一要做的就是努力研究自己的主题、再教给自己的学生,但现在却得兼顾许多其他职责。研究者得要管理大笔捐助款、撰写经费申请、担任委员,还得到国会和位于华盛顿的各个机关运作,才能得到拨款。研究主持人不只得当科学家,还得负责背黑锅、给团队成员打气,以及兼任业务。

这时候,虽然研究经费丰沛,但却也带着许多附带条件。而随着经费规模愈来愈大,附带条件也愈来愈严格。在战时,美国政府的经费自然是以军事研究及发展为目标。然而,即使在1945年德国和日本投降之后,在美国,政府仍然是科学机构经费最大的单一来源,各个学科(特别是物理学)也仍然受到军事目的的影响。而在第二次世界大战之后,韩战随之而来,接着就是无止尽的紧张时期,也就是冷战。此外,军事现在也结合了另一个强大的合作伙伴:工业界。时至战后,大科学开始与令艾森豪总统惴惴不安的「军事工业复合体」(military-industrial complex)共同成长。工业渐渐入侵学术实验室,让科学家开始感到压力,需要注意其研究的可能商业发展。科学历史学家彼得.盖里森(Peter Galison)指出,物理学家开始放下基础研究,转而“为了经济而非科学上的理由,花时间寻求能够申请专利的概念。”厄尼斯特.劳伦斯身为大科学的先驱,自然比多数的同行更快面对这些压力,但很快地,竞争就成了整个学术界普遍的现象,而且不只是争专利概念,也要争大科学团队里如何分配成果。另外,学术界也开始引进了政府和工业念兹在兹的概念(例如保密、管理控制),因为大笔的投资能够带来更大的报酬。

正是劳伦斯,让出钱的各赞助者看到回旋加速器可能怎样完成他们青睐的目标,于是让赞助者的雄心壮志也愈来愈大,种下了工业参与研究的种子。对生物研究机构,他再三强调回旋加速器生产大量人工放射性同位素的能力,而如果想了解复杂的光合作用,或是攻击癌细胞,就需要使用放射性同位素。对工业家,他让他们心中浮现一种愿景:用原子核来发电,成本便宜得不得了,而且几乎是永远不虞匮乏。至于对那些仍然致力于基础研究的慈善基金会,他提供的则是声望:能够参与解开世界谜团的研究专案,这件事本身就是一种奖励。对于大科学的这个面向,洛克菲勒基金会董事长雷蒙德.福斯迪克(Raymond B. Fosdick)一语中的,他在1940年就表示:“新的回旋加速器不单单是一种研究工具,更是一个强大的符号,象征着人类对知识的渴望,代表着不屈不挠追求真理的努力,是人类精神最高尚的一种表现。”而在那年,这个非营利基金会的董事会便投票通过,拨款一百万美元给劳伦斯,打造地球上最强大的回旋加速器。

像劳伦斯这样针对各家金主的利益、量身打造说帖,其实并不是什么欺瞒的手段。他总是能说到做到,提出一系列真金实银的研究成果,否则再怎样努力募款到头来也只会是一场空。后来,柏克莱的放射实验室就开创了核子医学这套新科学,用来对抗疾病。实验室的回旋加速器常常需要超时运作,为全世界的研究人员生产放射性同位素。另外,劳伦斯坚信来自原子的能量有一天能为几百万的家庭与工厂提供热源及照明,并且让船舶在远洋乘风破浪,这在当时只是个愿景、但绝对是出于真诚;而且当然,事实证明这也已经成真。

大科学的成功,让科学家在社会上广受敬重,认为是他们协助赢得了战争,也认为要靠着这些人,才能满足人类对于解开自然秘密的渴望。然而,由于科学本来就不是绝对完美,大众也总是想看到名人跌落神坛,大科学的发展并不可能永远如此顺遂。随着大科学的各项计划规模愈来愈大,可能占据太多的公共资源,而拖累其他更急迫的社会问题,科学家的形象也开始动摇。

到了二十世纪末,社会对大科学的信心开始消退。回头看,会觉得大科学的许多成就利弊难计:没错,原子弹让同盟国赢了战争,但代价是人类的头顶上似乎永远挂着一朵蘑菇云的阴影。天真和平的原子带来了电力,但代价却远高于人类的原本预测,更带来了如三哩岛、车诺比、福岛等地的核灾,让人不禁质疑,究竟人类能否真正驯化控制核电科技。确实,人类上了月球漫步,但在那个瞬间的感动之后,大众对于太空探索的兴趣迅速消失殆尽。花了那么多的钱,到底是为了什么?

阿尔文.温伯格1961年的那篇文章中,除了创出“大科学”一词,也点出当时日益升高的疑虑,质疑大科学对研究、大学和社会造成怎样不好的影响。他的问题一针见血:大科学那些庞大计划需要耗费巨额的资金,是否会把原本就稀少的资源吸干用尽,并且让科学家分心,不去注意那些与人类生活现况更相关的研究?他写道:“我觉得,大多数美国人心中的理想社会,会是把重点放在治愈癌症,而不是谁先把太空人送上火星。”

在美国,这些质疑在1980年代至1990年代初引发对于超导超级对撞机(Superconducting Super Collider)的讨论,原本计划这部加速器将设于美国德州的沃卡萨哈奇(Waxahachie),功率可能是CERN大强子对撞机的三倍。这项计划最后是因为地方及预算上的政治纷扰而告终,但大众对其研究目的所抱持的怀疑,已经让计划受到致命伤害。1993年,超导超级对撞机遭国会否决,胎死腹中。

大强子对撞机实在太过庞大、复杂又昂贵,让部分科学家认为这可能已经是国际合作大科学的最后一役。大强子对撞机每次有了发现,都会引发对自然的进一步疑问,而这些疑问又必须有更大、功能更强的对撞机才能回答,就像之前劳伦斯每次打造回旋加速器,都等于是带出了打造下一台回旋加速器的需求。而正如现有的大强子对撞机,如果真要打造下一台,也必然需要许多国家合力才可能成真。但要让这么多国家同心协力,一起研究着一般人会觉得抽象到难以理解的议题,绝非易事。

厄尼斯特.劳伦斯从未表示这样的疑虑。他的目标就是要解决罗伯特.欧本海默所说“研究自然的问题”,而且劳伦斯的职涯也确实完成了这项目标。他让我们得要承受后续的影响,但这并不会抹灭他的成就。只是这也确实让我们觉得,有必要追溯这整件事的来龙去脉。而这整个故事,要先从小科学世界里几位鼎鼎大名的人物谈起。