知道了缪子,你知道缪子成像吗?

叶邦角1,† 李样2,3 周志浩2,3

(1 中国科学技术大学 核探测与核电子学国家重点实验室)

(2 中国科学院高能物理研究所)

(3 散裂中子源科学中心)

本文选自《物理》2021年第4期

摘要

缪子为轻子的一种,主要来源于宇宙射线和加速器。宇宙射线缪子能量高、穿透性强,是一种天然的非破坏性基本粒子“探针”,可以对物体进行成像和无损检测。加速器缪子强度高、能量可调,可以对物体快速成像。加速器产生的负缪粒子进入材料会形成缪子原子,级联跃迁产生的X射线可以对材料进行元素分析。文章介绍了宇宙射线缪子成像、加速器缪子成像和缪子原子X射线元素分析三种技术的基本原理、成像手段或分析方法,以及其主要应用、发展现状与趋势,特别介绍了中国散裂中子源在加速器缪子成像和缪子原子X射线应用研究的规划。

关键词

宇宙射线缪子,加速器缪子,缪子成像,X射线元素分析

01 宇宙射线和加速器缪子成像

1.1 宇宙射线缪子物理特性

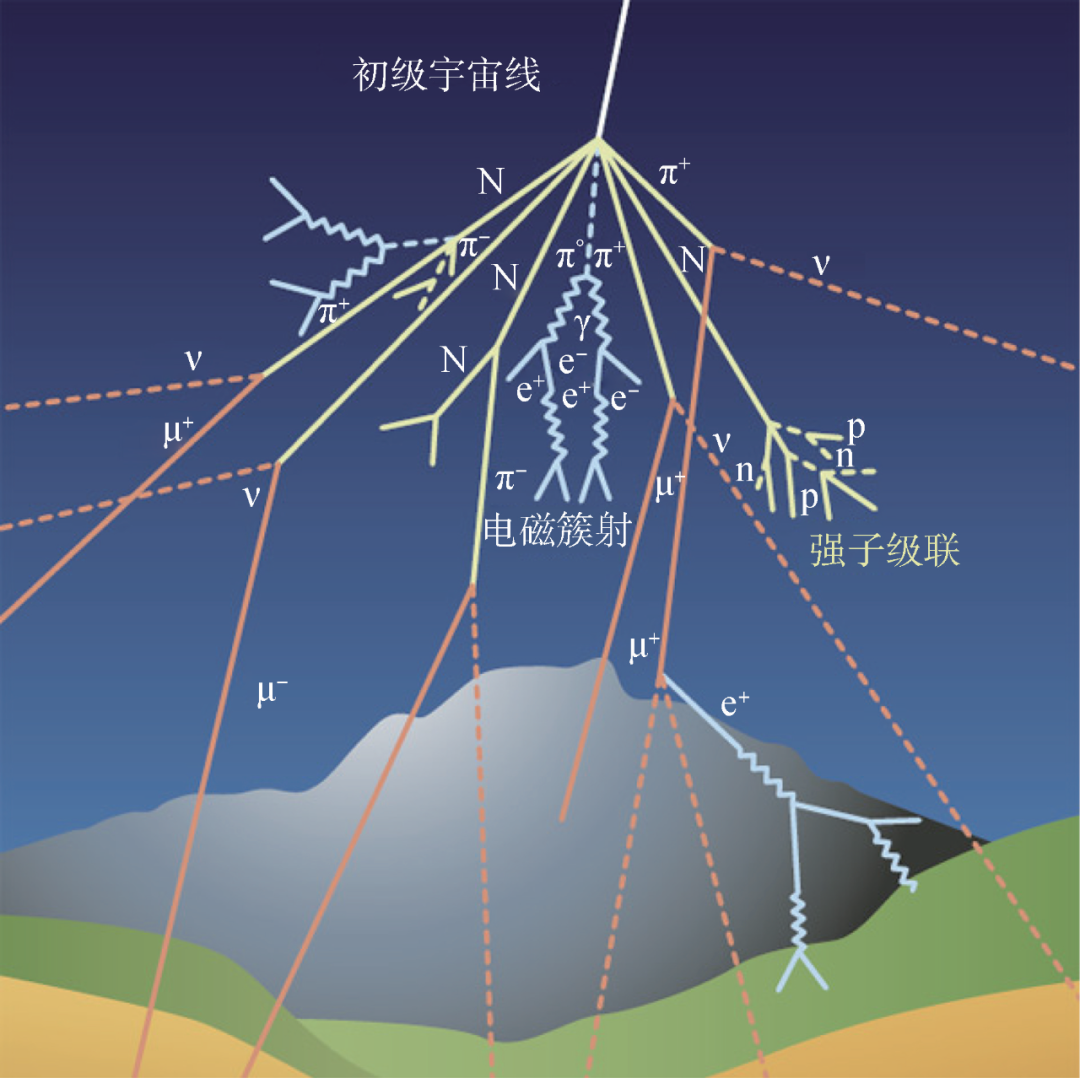

缪子(muon,μ+/μ−)是轻子,质量约为电子的207倍,由Carl D. Anderson和Seth Neddermeyer于1936年在观测宇宙射线时发现[1]。缪子不稳定,半衰期约2.2μs,根据其来源主要分为两种:宇宙射线缪子和加速器缪子[2]。宇宙射线缪子是天然的射线,由外太空原初高能粒子与大气分子碰撞产生的π介子衰变而来(图1)。宇宙射线缪子能量和角度连续分布[3],平均能量约 4 GeV,强度约 104 m-2 min-1,可以贯穿上千米厚的致密地层,是一种天然的非破坏性“探针”。相比于中子、X射线和γ射线等成像方法,宇宙射线缪子具有穿透能力强、无需放射源和无需防护等优点,可对大型物体进行成像和无损监测。

1.2 成像原理

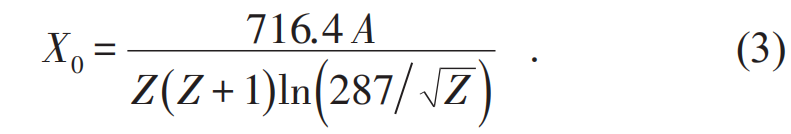

缪子穿过物体时会损失能量,同时由于多重散射使其运动方向也发生变化,这两种效应决定了宇宙射线缪子具有两种成像方式,即透射成像和散射成像[4,5]。

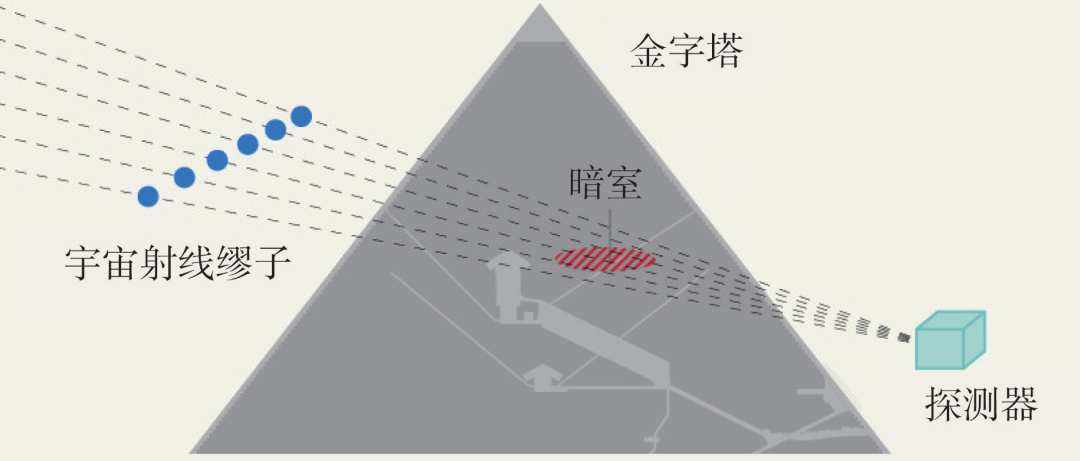

透射成像是通过测量缪子穿过物体后的通量变化来对其成像。缪子穿过物体时会通过电磁相互作用损失能量,其能量损失dE/dx由Bethe—Bloch公式描述:

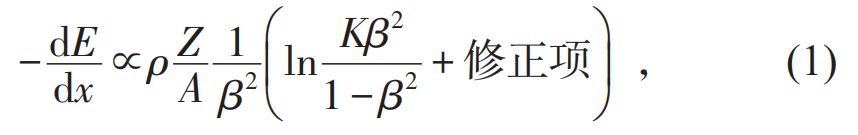

式中ρ为穿过物体密度,Z为原子序数,A为质量数,K与原子结构相关,β为相对论速度。缪子穿过物体后,不同方向的缪子通量就代表了该物体在此方向的不透明度。如图2所示,在被观测物体后放置探测器,测量缪子穿过物体后的通量,通过重建算法可以得到物体的二维图像,从多个方向联合探测,就可以实现三维成像。透射成像只需在物体一侧放置探测器,因此适用于对大型物体的观测。

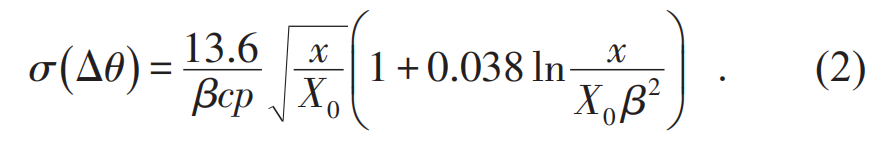

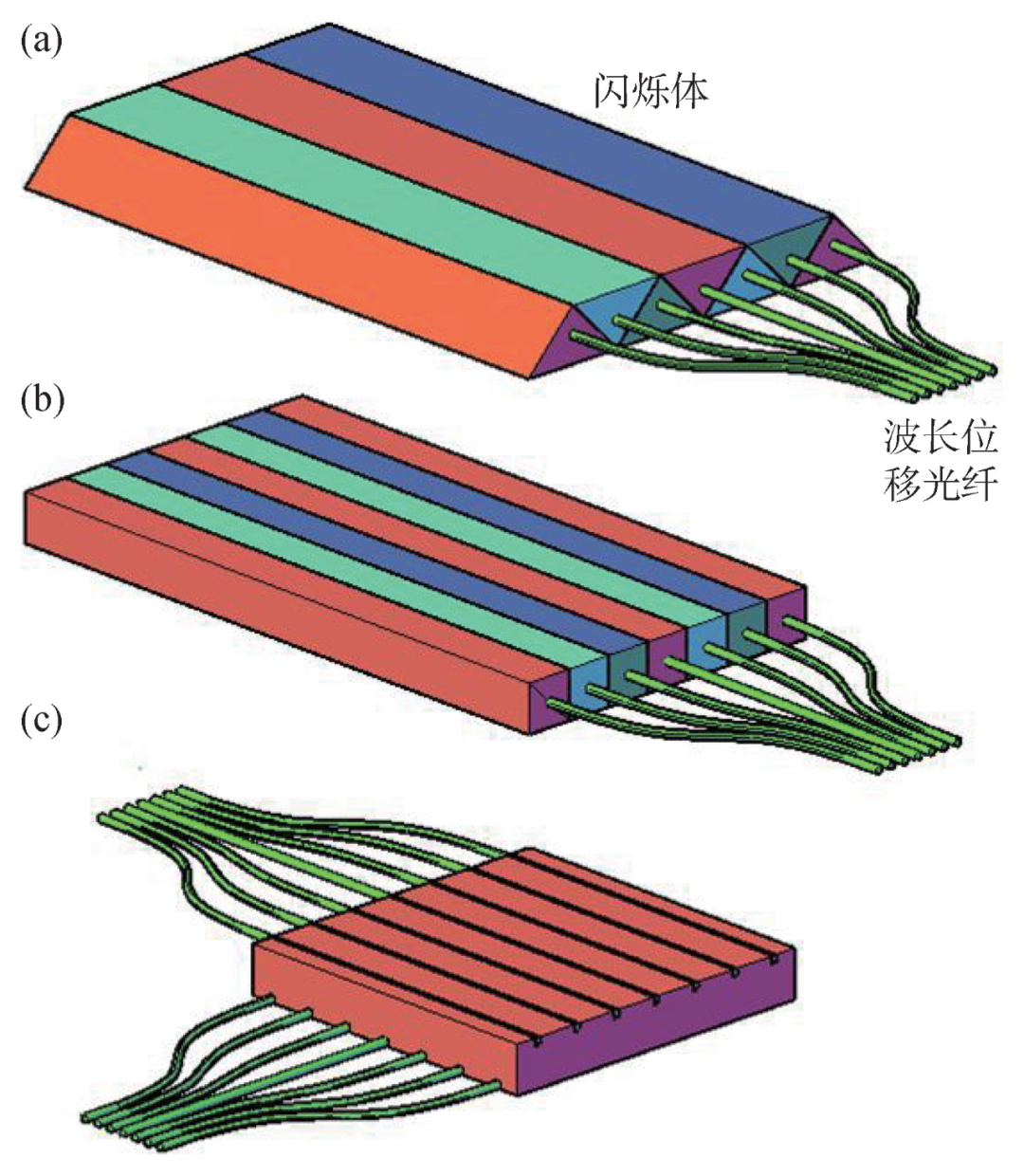

散射成像是利用缪子穿透物体前后的角度差别来对其成像。单次散射的角度偏转较小,而多重散射后表现出宏观的角度偏转(图3(a))。散射角度∆θ呈高斯分布,平均值为0,分布宽度σ可以近似表示为[6]

式中c为光速,p为缪子动量,x为缪子在物体中的路径长度,X0为辐射长度。X0与物体原子种类直接相关,其半经验公式为

如图3(b)所示,在观测物体前后各放置探测器,可以测量缪子穿过物体时的散射角度,由(2)和(3)式可以重建物体的图像并确定其元素组成。相较于透射成像,散射成像可以重建缪子穿过物体前后的径迹,因而成像精度更高,所需成像时间更短。但散射成像探测器的空间布局限制了被观测物体的尺寸,通常用于对小尺寸物体成像。

1.3 探测技术

探测器是宇宙射线缪子成像装置的关键设备,其类型和性能直接影响成像的质量。在进行宇宙射线缪子成像应用时,探测器的配置需要考虑以下几点因素[4]:

(1)探测面积:由于宇宙射线缪子强度较低,成像时需要使用大面积探测器(一般从 30×30 cm2 到数m2)以提高统计量和立体角接收度,从而有效缩短测量时间和降低统计误差;

(2)角分辨∆α:该参数直接影响成像精度,不同的应用场景对角分辨的要求不同,覆盖亚毫弧度(mrad,散射成像)到 10 mrad (透射成像)量级;角分辨与位置分辨Δr满足 Δr = L×∆α 关系(L为探测器与观察物体距离);通常将探测器位置分辨限定到 (p为像素尺寸)内,以平衡其尺寸与角分辨之间的冲突;

(p为像素尺寸)内,以平衡其尺寸与角分辨之间的冲突;

(3)稳定性:在户外应用方面,环境温湿度、天气和电力供应等条件将影响装置的性能;此外,由于缪子计数率低,需要长时间测量。

宇宙射线缪子成像探测器主要有三类:闪烁体探测器、气体探测器和核乳胶。在进行成像应用时,根据实际需要选择合适的探测方法。

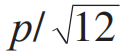

塑料闪烁体可塑性好、易加工、价格相对低廉、对环境变化不敏感以及对带电粒子探测效率接近100%,适用于宇宙射线缪子成像探测。粒子穿过闪烁体时损失能量使闪烁体原子发生激发—退激作用而产生荧光。荧光光子传输至光电倍增管(PMT)或硅光电倍增管(SiPM)被吸收并转换为光电子。光电子在PMT或SiPM内倍增产生电信号,从而实现对粒子的探测。在实际应用过程中,通常在闪烁体和PMT或SiPM之间耦合波长位移光纤,将荧光光子波长转换到其光阴极可接收的范围。图4示意了3种常用的塑料闪烁体探测器布局。此外,闪烁光纤[7]也可用于成像探测器的搭建。受限于塑料闪烁体条加工尺寸,探测器位置分辨可以做到毫米到厘米量级,对应角分辨为数个到数十个mrad。

图4 常用塑料闪烁体型宇宙射线缪子成像探测器布局 (a) 三角形条[8—11];(b) 方形条[12—14];(c) 整块闪烁体[15—18]

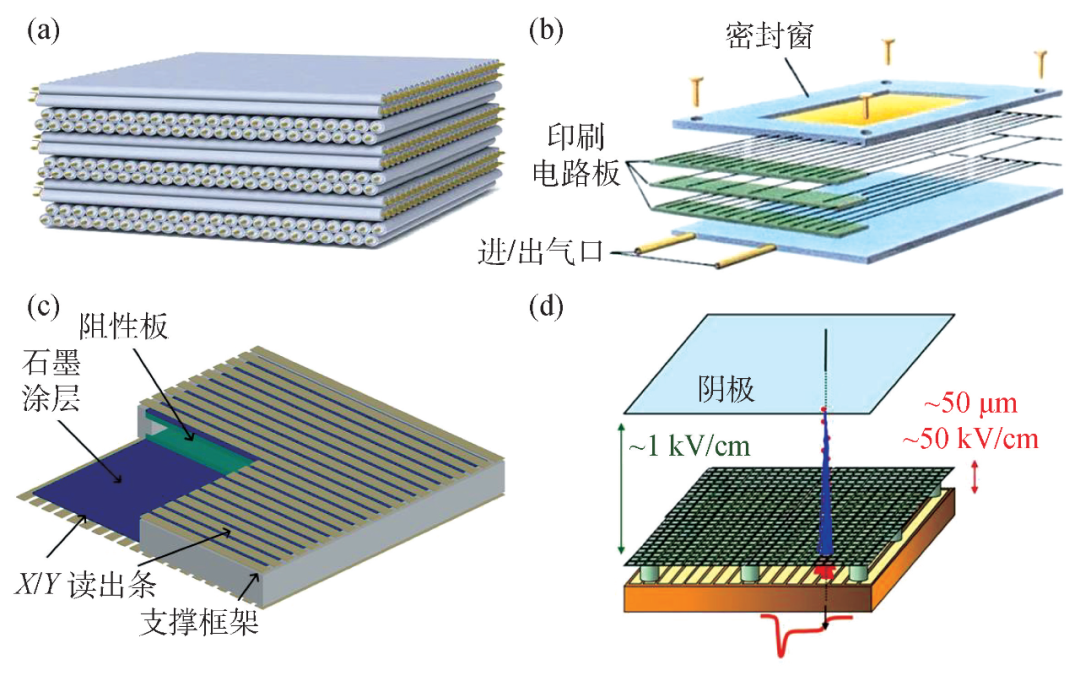

气体探测器位置分辨高、对带电粒子探测效率高,因此常用于对位置分辨要求高的散射成像。缪子穿过气体探测器时,会与气体分子或原子发生电离而产生电子离子对。电子(或离子)在漂移过程中会继续产生次级电子离子对,实现雪崩倍增。读出单元(丝、条或像素)通过感应电子(或离子)的电荷而产生信号,之后被电子学读出。气体探测器读出单元尺寸可以做到数十到数百微米,因此其位置分辨可以达到亚毫米量级,相应的角分辨为亚mrad量级。如图5所示,多种不同类型的气体探测器已经被成熟运用于宇宙射线缪子成像。其中,漂移管即单丝型正比管,在进行成像应用时需要使用数百至数千根漂移管组成X和Y平面探测阵列,以获取缪子径迹的X和Y方向坐标;其他3种探测器则是像素型径迹探测器,单个探测器就可以获得X和Y方向坐标。微结构气体探测器(MPGD)主要包含气体电子倍增器(GEM)[19]、微条气体室(MSGC)[20]和微网格结构气体探测器(MicroMEGAS)[21]。由于MPGD像素尺寸可以做得很小,其位置分辨甚至可以达到50μm以下[22]。气体探测器在使用时需要连续提供工作气体,因此在户外应用中需要考虑气体补偿和安全处理。

图5 不同类型的气体探测器示意图 (a)漂移管[23];(b)多丝正比室[24];(c)阻性板室[25];(d)微结构气体探测器[19—21]

核乳胶是一种能记录带电粒子径迹的特制照相乳胶(主要成分为溴化银微晶),无需能源供应,常用于被动式宇宙射线缪子成像[26]。缪子在穿过核乳胶片时电离出电子,银离子接受电子被还原成银原子。随着银原子积累,缪子的径迹被显现出来。银微晶的直径约 1 μm,因此核乳胶探测器位置分辨可以达到亚μm量级。多张核乳胶片可以重建带电粒子3D径迹,因其高位置分辨的特点,可以获得数个mrad量级的角分辨。但核乳胶片使用寿命一般在数个月内,因此需要定期更换;其性能在高湿度或者低于10℃或高于25℃的温度下会明显衰退;该方法无法进行实时数据分析,离线分析需要消耗较长时间(1 cm2 数据需要消耗数个小时);全世界仅有有限的实验室具备核乳胶图像自动采集与分析谱仪,这在一定程度上限制了核乳胶探测器成像的实际使用。

在一些对抗辐射和尺寸要求较高而对成本控制要求不高的应用场景,如空间探索[27],像素型半导体探测器(位置分辨~10 μm)也被用于宇宙射线缪子成像。在天文观测领域,人们可以借用大尺度望远镜收集缪子在穿过空气时产生的切伦科夫辐射光,从而实现对宇宙射线缪子径迹的探测[28],然而,受限于对望远镜的使用,探测基本只在夜间进行。

1.4 主要应用

从20世纪50年代开始,宇宙射线缪子成像技术进入实际应用。E. P. George使用盖革计数器对澳大利亚Guthega Munyan隧道上方的岩石厚度进行了测量,这是宇宙射线缪子成像的首次应用[29]。此后,更多的成像应用实验得到开展。到目前为止,该技术已经在国土安全、自然灾害监测、自然文化遗产和地质与探矿等众多领域进行了广泛的应用(图6)。

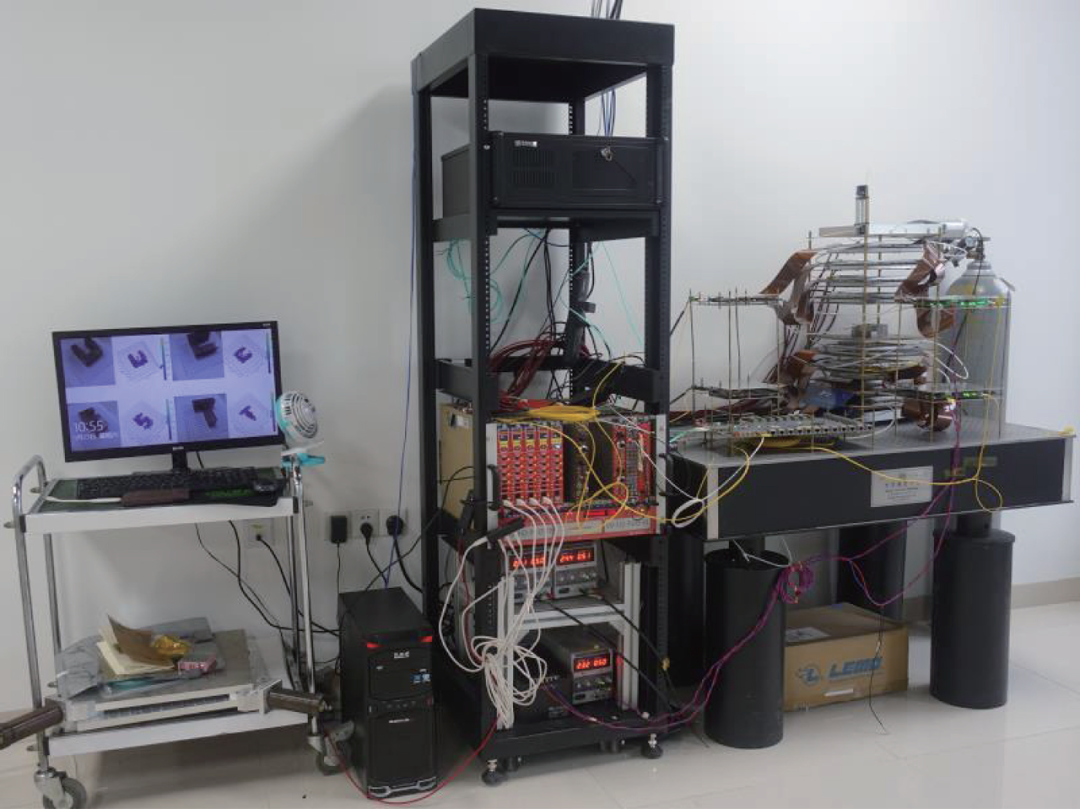

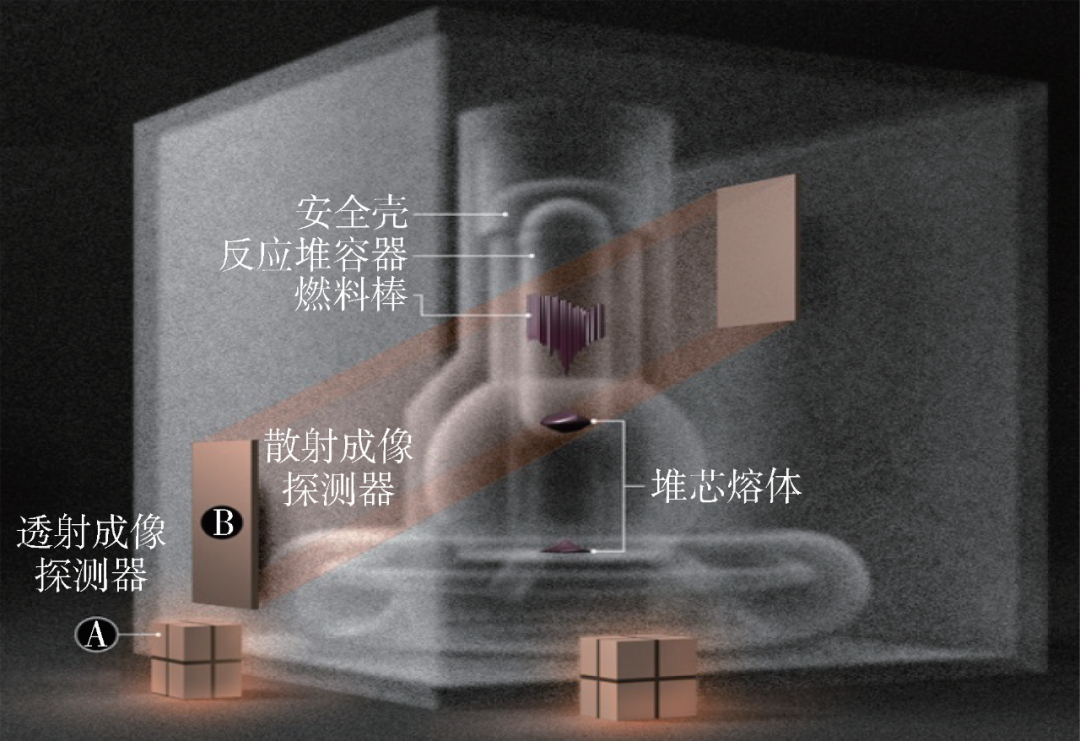

宇宙射线缪子成像在国土安全方面的应用主要包括对反应堆、核电站、核材料运输以及核废料或核装备的监测和成像。由于对这些材料或设施的监控需要区分元素种类,甚至需要快速成像,因此常用散射成像开展应用[30]。2003年,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)首度将宇宙射线缪子散射成像应用于对特殊核材料的监控和检测[30]。中国科学技术大学发展了基于MicroMEGAS的宇宙射线缪子成像平台,以进行散射或透射成像应用(图7)。除了气体探测器,因塑料闪烁体价格低廉、易于加工,部分研究机构也用其进行散射成像应用。2012年,由加拿大多家学术机构发起的CRIPT项目公布首张核材料成像图片[31]。核废料一般储存在内壁很厚的干式贮存箱(DSC)内以避免核辐射溢出箱外,这也使得一般的粒子成像方法无法对桶内物体进行无损监测。宇宙射线缪子能量高,穿透性强,可以很好地对核废料的位置及封存状态进行监测[32]。与对核废料的监测类似,核反应堆堆芯运行状态也可以用宇宙射线缪子成像进行监控,探测器布局如图8所示。2011年3月由大型海啸引发的9级地震使得日本福岛第一核电站发生特大核事故。研究人员使用宇宙射线缪子成像方法成功实现了对反应堆和熔化后的核燃料的成像监控和定位[23]。

图8 核反应堆芯燃料监测(图片来源于spectrum.ieee.org)

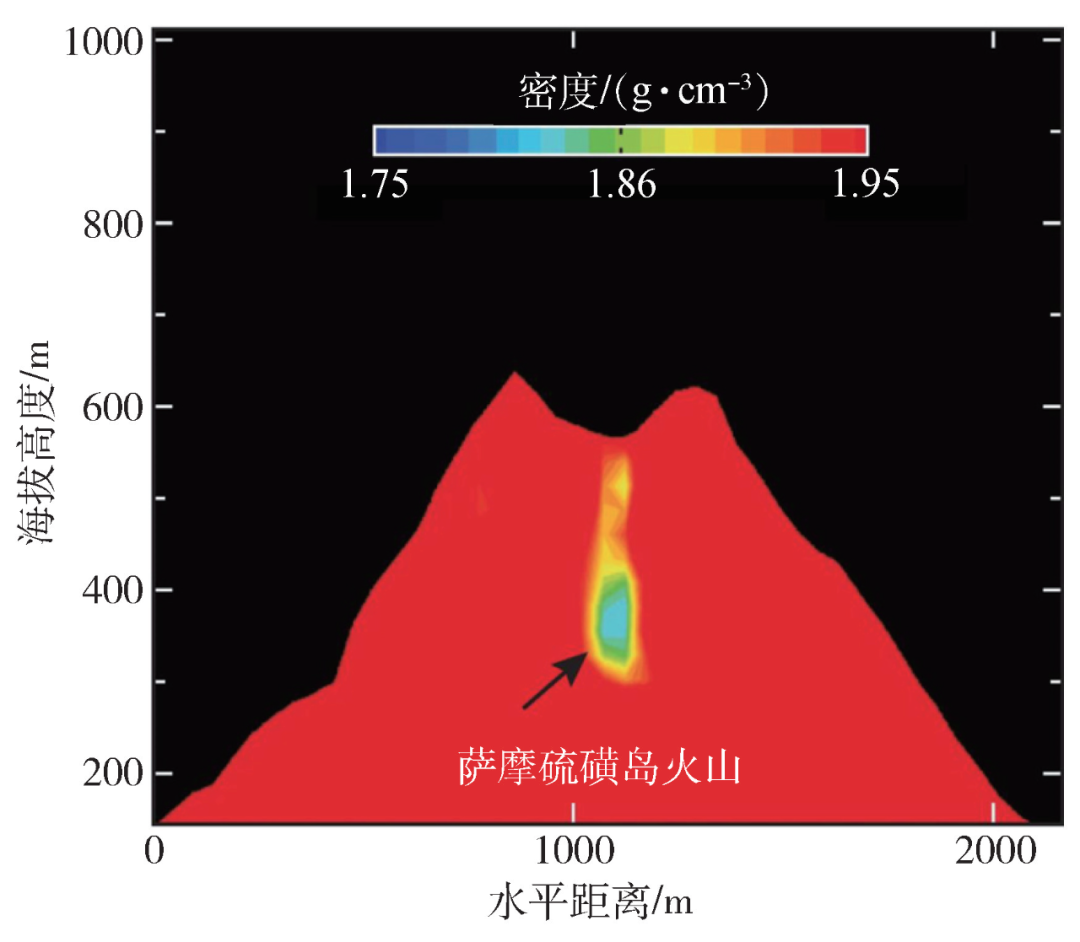

图8 核反应堆芯燃料监测(图片来源于spectrum.ieee.org)宇宙射线缪子成像技术还可对火山、冰川、地震断裂带和水库堤坝等大型地质构造或人工设施进行长时间动态监测。图9显示该技术可以很好地对火山内部结构进行成像。1995年,Nagmine提出宇宙射线缪子可以对大型地质构造如火山内部结构进行成像的构想[33],其合作者Tanaka使用塑料闪烁体探测器首度实现了这一构想[34]。此后,一系列观测项目迅速在日本[35]、意大利(MU-RAY[9]、MURAVES[8]和MIMA[10])、法国(DIAPHANE[36]、TOMUVOL[37])以及哥伦比亚[38]等地开展。此外,对地下水、河床、地质断层线、碳封存和冰川活动等的成像观测也逐渐增多[5]。

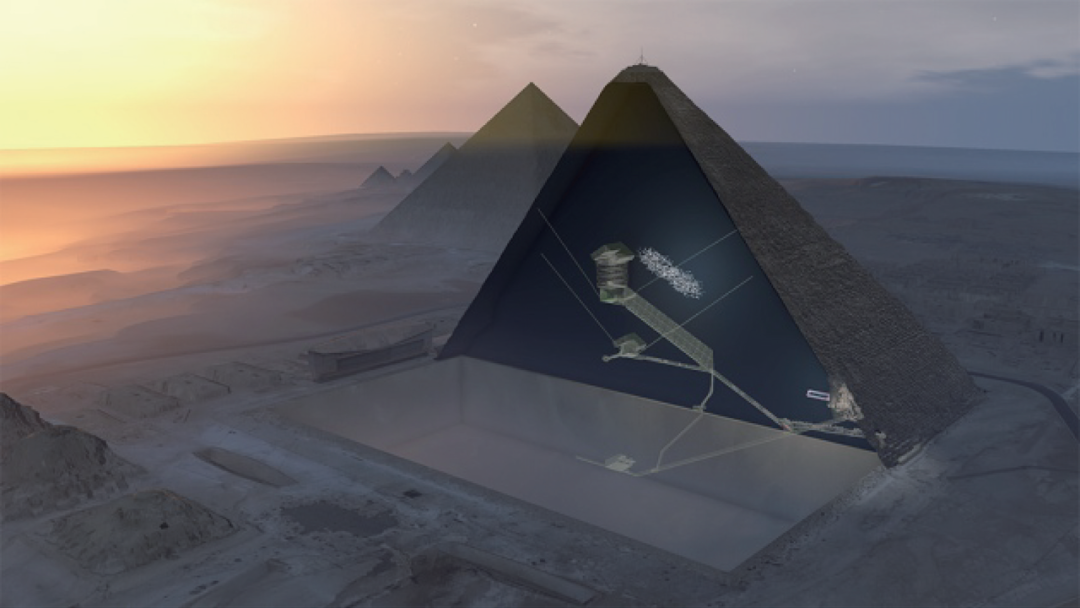

宇宙射线缪子成像在历史遗迹考古中也得到了成熟的应用。20世纪60年代Luis Alvarez使用气体探测器对卡夫拉金字塔内部的隐藏空间进行了成像观测,描制出世界首张金字塔“缪子透射图”[39]。从2015年开始,由多国科研机构组成的Scan Pyramids计划开始对一些古老金字塔内部结构进行成像观测。如图10所示,该计划的日本成员在2017年首次发现了世界最大金字塔——胡夫金字塔内部存在巨大的内室空洞结构[40]。

图10 胡夫金字塔及其隐藏内室(白点区域)三维图像(来源于www.newscientist.com)

1.5 基于加速器缪子源的缪子成像

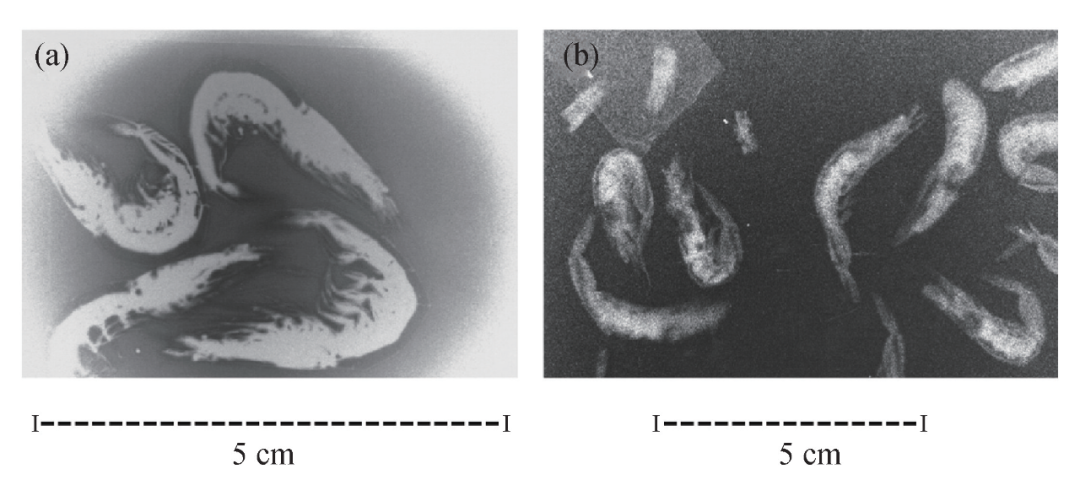

由于宇宙射线缪子计数率较低,成像一般需要较长时间。而基于加速器产生的缪子能量相对较低(100 MeV量级),但能量分散小,方向性好,因此研究者们开始研究其用于成像的可行性。受限于国际缪子源的数量和能量范围,目前只在日本J-PARC进行了基于加速器的缪子成像实验[41],部分结果如图11所示。从图11可以看出,缪子束成像的对比度更优。基于加速器的X射线和质子束计算机断层扫描成像技术(CT)已经得到了成熟的应用,借鉴这些技术的优势可以推进基于加速器的缪子成像技术[42]。我国也计划在中国散裂中子源(CSNS)建造实验型缪子源(EMuS)[43],该设施将提供能量高达 350 MeV 的缪子束流,其高能量、高流强和高准直度的特征将非常有利于开展加速器缪子束透射成像应用。

图11 使用缪子束(a)和正电子束(b)对虾进行透射成像得到的图像[41]

02 缪子原子X射线元素分析

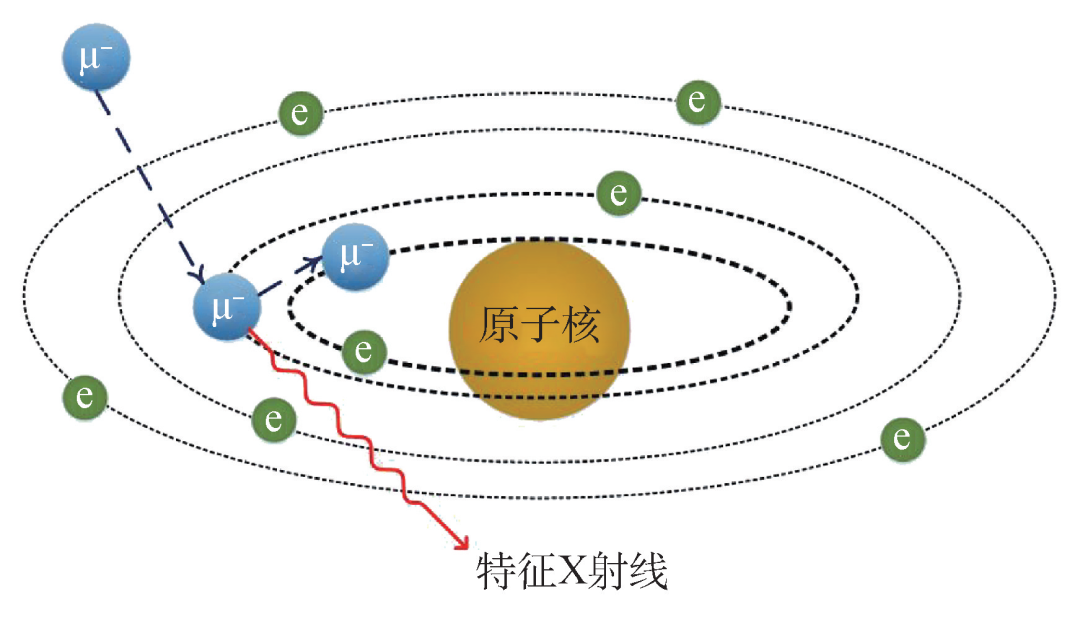

早在1947年我国物理学家张文裕研究发现负缪(μ-)进入物体损失一定能量后会被原子俘获形成缪子原子,随后级联跃迁放出X射线[44]。如图12所示,缪子原子X射线的能量与俘获原子相关,类似于电子的特征X射线。负缪静止质量是电子的200多倍,根据玻尔半径公式可知缪子原子X射线的能量是电子X射线的200多倍。以缪子原子μLi的Kα线为例,其能量为 18.4 keV,相应的电子Li的Kα线能量为 0.052 keV[45]。

图12 负缪俘获和跃迁并放出X射线过程示意图

利用缪子原子跃迁释放特征X射线的特性可以进行缪子原子X射线元素分析。这种分析方法主要有以下几个特点:

(1)可以进行深度扫描:加速器缪子源提供的负缪束流动量可调,因此可以分析材料内不同深度的元素分布,再结合二维像素探测器,可以得到材料元素分布的三维信息;

(2)对样品的尺寸没有限制:缪子原子释放的X射线能量高,穿透性强,可以测量厚样品;负缪束斑尺寸可调,可以测量不同大小的样品;

(3)可以探测从Li到U任意元素并且可以多元素同时甄别:缪子原子X射线能量比电子X射线的高,可以由探测器直接甄别出元素种类;

(4)无损检测:负缪的活化作用很弱,实验完成后样品剩余辐射可以忽略。

基于以上特点,缪子原子X射线元素分析技术可以应用于文物分析[46,47]、地外物质分析[48]等领域。近几年,该技术也开始向锂电池[49]和原子化学[50]等领域拓展。

2.1 主要应用与发展趋势

早期瑞士SIN(现为PSI)、加拿大TRIUMF和美国LANMF缪子源对生物材料进行过缪子原子X射线元素分析实验[51,52]。瑞士PSI在这一领域相对活跃,已经使用该技术对陶瓷上的釉质、古代玻璃、罗马钱币等文物进行了大量分析[47]。英国ISIS的RIKEN-RAL缪子源、日本J-PARC的MUSE缪子源和日本大阪大学的RCNP/MuSIC缪子源都在开展缪子原子X射线元素分析实验[48,53,54]。此外,CSNS/EMuS也将缪子原子X射线元素分析的应用纳入计划之中。

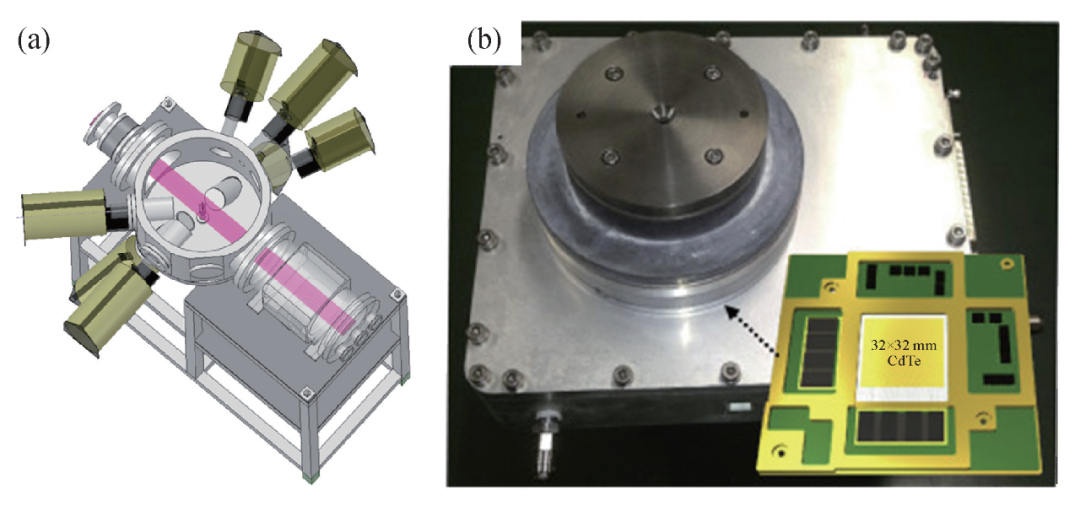

缪子原子X射线能量覆盖几个keV到 10 MeV 范围,通常使用能量分辨高的高纯锗探测器进行探测。高纯锗探测器死时间在微秒量级,相比之下,负缪被原子俘获并释放X射线的时间约 1 ns,因此可以认为X射线瞬发产生。脉冲型缪子源束团脉宽在 100 ns 内,远低于高纯锗探测器死时间,因此探测器在一个脉冲内只能探测一个X射线光子。束流脉冲重复频率和探测器数量决定了X射线的计数率。为了提高脉冲型缪子原子X射线计数率,J-PARC将双探测器布局升级到8探测器布局[55](图13(a)),探测效率得到明显提升。此外,碲化镉(CdTe)和碲锌镉(CZT)探测器也可用于缪子原子X射线探测。相比于高纯锗探测器,CdTe探测器(图13(b))的能量分辨率略差,但其二维像素探测结构配合加速器缪子在样品中注入深度可调的特点,可以实现对样品元素分布的三维分析。J-PARC利用图13(b)中的探测器多层样品进行了缪子原子X射线成像分析,结果显示CdTe探测器可以有效地探测样品元素三维分布[56]。

图13 J-PARC最新缪子原子X射线元素分析装置 (a)高纯锗探测器阵列(图中只显示6个探测器);(b)CdTe探测器

2.2 分析方法

负缪被原子俘获和缪子原子级联跃迁是缪子原子X射线元素分析方法的关键。1947年,Fermi和Teller最早使用经典方法分析了缪子原子辐射X射线过程[57],其结论认为:对于双元素体系,负缪俘获概率正比于原子序数。然而,此后的实验发现某些材料并不遵循这一规律,原子所处的化学环境可以影响负缪俘获和缪子原子的级联跃迁过程[58,59]。这表明,缪子原子X射线可以用于局部化学环境分析[50]。目前为止,缪子原子X射线产生过程的理论还在发展和完善之中。

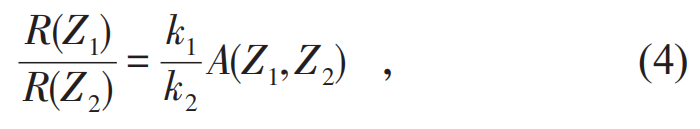

两种元素总莱曼系X射线之比R(Z1)/R(Z2),可将两原子的缪子俘获之比A(Z1,Z2)与原子数量比k1/k2关联起来:

其中Z1和Z2是原子序数,A(Z1,Z2)由理论算得。由该式可以看出,原子数量比数据依赖于对缪子原子俘获模型的精细描述。为了避免理论模型的精度问题,德国的研究人员提出了标准样品比对法:测量成分已知的标准样品得到校正曲线,然后测量待测样品并与校正曲线比对,以获得样品各元素原子比[58]。对多种玻璃样品的测量结果显示元素丰度的相对误差最小可到1%。日本的研究人员利用该方法对青铜的主要成分(铜、锡和铅)进行了测定,然后以此来确定日本铜币和中国古镜等文物的铜锡铅占比[46]。

03 总结和展望

宇宙射线缪子能量高、穿透性强,是天然的无损“探针”。基于宇宙射线缪子的成像技术已经陆续发展了70多年,尤其进入21世纪后,许多应用场景对该技术的需求明显增加,多种探测手段都得到了充分的应用,其商业化的进程也在加速。我国在这方面的发展也十分迅速,多家研究机构对宇宙射线缪子成像都有布局,例如中国科学技术大学正在发展多探测手段和多观测目标的宇宙射线缪子成像平台。随着探测技术的进步和成像算法的发展,宇宙射线缪子成像技术还有进一步提升的空间。就技术本身而言,进一步增大探测器面积、充分利用每个缪子穿过物体时的信息,可以进一步提高成像精度和速度。在成像算法方面,可以与人工智能如机器学习、数据挖掘等前沿成果相结合,充分利用有限的观测数据,提升图像重建质量。在对大型物体的成像方面,可以与重力测量、地震层析成像、电阻率层析成像等多种远程探测技术进行联合测量,从而获得更加全面的信息。

基于加速器的缪子源具有强度高、束流(能量、流强和束斑)可控等优势,可以对物体进行快速成像和元素分析。受限于目前加速器缪束的能量,加速器缪子成像的研究和应用处于起步阶段。随着高能量缪子束流的出现,该方法的未来发展潜力巨大,提升探测系统和图像重建算法性能将促进加速器缪子成像技术的实现和应用。缪子原子X射线元素分析技术具有对样品内部任意元素成分(从锂到铀元素)进行探测和甄别的优势,可以处理大尺寸样品,甚至可以通过控制注入深度和位置对样品内部结构进行三维元素分析。这种技术已经在文物考古、地矿物质分析等领域得到了重要应用,其分析方法和应用领域还在进一步发展和拓宽。中国散裂中子源上规划建设的EMuS缪子源将为我国发展加速器缪子成像和缪子原子X射线元素分析的方法和应用提供重要的实验平台。

参考文献

[1] Neddermeyer S H,Anderson C D. Phys. Rev.,1937,51(10):884

[2] 唐靖宇,周路平,洪杨. 物理,2020,49(10):645

[3] Shukla P,Sankrith S. Int. J. Mod. Phys. A,2018,33(30):1850175

[4] Procureur S. Nucl. Instru. and Meth. A,2018,878:169

[5] Bonechi L,D′ alessandro R,Giammanco A. Reviews in Physics,2020,5:100038

[6] Lynch G R,Dahl O I. Nucl. Instru. and Meth. B,1991,58(1):6

[7] Clarkson A,Hamilton D J,Hoek M et al. Nucl. Instru. and Meth. A,2014,745:138

[8] Bonechi L,Ambrosino F,Cimmino L et al. EPJ Web Conf.,2018,182:02015

[9] Ambrosi G,Ambrosino F,Battiston R et al. Nucl. Instru. and Meth. A,2011,628(1):120

[10] Baccani G,Bonechi L,Borselli D et al. J. Instrum.,2018,13:P11001

[11] Anghel V,Armitage J,Baig F et al. Nucl. Instru. and Meth. A,2015,798:12

[12] Lesparre N,Marteau J,Déclais Y et al. Geosci. Instrum. Method.Data Syst.,2012,1(1):33

[13] Vásquez-ramírez A,Suárez-durán M,Jaimes-motta A et al. J. Instrum.,2020,15:P08004

[14] Flygare J,Bonneville A,Kouzes R et al. IEEE Trans. on Nucl. Sci.,2018,65(10):2724

[15] Liao C,Yang H,Liu Z et al. Nucl. Technol.,2019,205(5):736

[16] Stanca D,Niculescu-oglinzanu M,Brancus I et al. Rom. Rep.Phys.,2017,69(2):301

[17] Bravar U,Bruillard P J,Flckiger E O et al. IEEE Trans. on Nucl.Sci.,2006,53(6):3894

[18] Jo W J,Kim H,An S J et al. Nucl. Instru. and Meth. A,2013,732:568

[19] Gnanvo K,Benson B,Bittner W et al. Detection and imaging of high- Z materials with a muon tomography station using GEM detectors. IEEE NSS-MIC Conf.,2010,552

[20] Biglietti M,Canale V,Franchino S et al. Nucl. Instru. and Meth. A,2016,824:220

[21] Gómez H. Nucl. Instru. and Meth. A,2019,936:14

[22] Iodice M. J. Instrum.,2014,9:C01017

[23] Kume N,Miyadera H,Morris C et al. J. Instrum.,2016,11:P09008

[24] Wang X,Cheng J,Wang Y et al. IEEE NSS-MIC Conf.,2012,27:83

[25] Baesso P,Cussans D,Thomay C et al. J. Instrum.,2013,8:P08006

[26] Tioukov V,Alexandrov A,Bozza C et al. Sci. Rep.,2019,9(1):6695

[27] Kedar S,Tanaka H K M,Naudet C J et al. Geosci. Instrum.Method. Data Syst.,2013,2(1):157

[28] Catalano O,Del santo M,Mineo T et al. Nucl. Instru. and Meth.A,2016,807:5

[29] George E P. Commonwealth Engineer,1955,455

[30] Borozdin K N,Hogan G E,Morris C et al. Nature,2003,422(6929):277

[31] Anghel V,Armitage J,Botte J et al. Construction, commissioning and first doota from the CRIPT muon tomography project. IEEE NSS-MIC Conf.,2012:738

[32] Poulson D,Durham J M,Guardincerri E et al. Nucl. Instru. and Meth. A,2017,842:48

[33] Nagamine K,Iwasaki M,Shimomura K et al. Nucl. Instru. and Meth. A,1995,356(2):585

[34] Tanaka H,Nagamine K,Kawamura N et al. Nucl. Instru. and Meth. A,2003,507(3):657

[35] Tanaka H K. Philos. Trans. R. Soc. A,2019,377(2137):20180142

[36] Lesparre N,Gibert D,Marteau J et al. Geophys. J. Int.,2010,183(3):1348

[37] Béné S,Boivin P,Busato E et al. Proc. CHEF,2013:414

[38] Rodríguez J P. PoS (ICRC2019),2019,358:381

[39] Alvarez L W,Anderson J A,Bedwei F E et al. Science,1970,167(3919):832

[40] Morishima K,Kuno M,Nishio A et al. Nature,2017,552(7685):386

[41] Doyama M,Kogure Y,Inoue M et al. Nucl. Instru. and Meth. A,2009,600(1):60

[42] Suerfu B,Tully C G. J. Instrum.,2016,11:P02015

[43] Tang J,Ni X,Ma X et al. Quantum Beam Sci.,2018,2(4):23

[44] Chang W Y. Rev. Mod. Phys.,1949,21:166

[45] Umegaki I,Higuchi Y,Nozaki H et al. JPS Conf. Proc.,2018,21:011041

[46] Ninomiya K,Nagatomo T,Kubo K et al. Bull. Chem. Soc. Jpn.,2012,85(2):228

[47] Daniel H,Hartmann F J,Khler E et al. Archaeometry,1987,29(1):110

[48] Terada K,Sato A,Ninomiya K et al. Sci. Rep.,2017,7(1):535

[49] Umegaki I,Higuchi Y,Kondo Y et al. Anal. Chem.,2020,92(12):8194

[50] Aramini M,Milanese C,Hillier A D et al. Nanomaterials,2020,10(7):1260

[51] Reidy J J,Hutson R L,Daniel H et al. Anal. Chem.,1978,50(1):40

[52] Hosoi Y,Watanabe Y,Sugita R et al. Brit. J. Radiol.,1995,68(816):1325

[53] Hampshire B,Butcher K,Ishida K et al. Heritage,2019,2(1):400

[54] Ninomiya K,Kubo M K,Nagatomo T et al. Anal. Chem.,2015,87(9):4597

[55] Tampo M,Hamada K,Kawamura N et al. JPS Conf. Proc.,2015,8:036016

[56] Katsuragawa M,Tampo M,Hamada K et al. Nucl. Instru. andMeth. A,2018,912:140

[57] Fermi E,Teller E. Phys. Rev.,1947,72:399

[58] Daniel H,Hartmann F J,Kohler E. Fresenius J. Anal. Chem.,1985,321(1):65

[59] Daniel H. Nucl. Instru. and Meth.,1978,150(3):609