1964年,盖尔曼(M. Gell-Mann)和茨威格(G. Zweig)提出夸克模型,用于强子(指夸克在强相互作用下形成的束缚体系)分类,盖尔曼因此获得1969年诺贝尔物理学奖。根据夸克模型,重子属于强子的一种,含有三个夸克。类似于原子体系在库仑势中呈现的能级激发,重子在强相互作用下同样展现出复杂的能谱,表现为重子激发态。然而,夸克模型预测的重子激发态的数量远多于实验上观测到的数量,这便是重子谱学中最重要的问题之一——“丢失”的重子激发态。因此,寻找和研究重子激发态有助于我们解决重子“丢失”之谜,完善用于描述强相互作用的量子色动力学理论。与其他轻重子谱相比,我们对由三个奇异夸克组成的Ω-超子谱的了解更是非常有限,这促使我们进一步寻找更多的Ω-超子激发态。

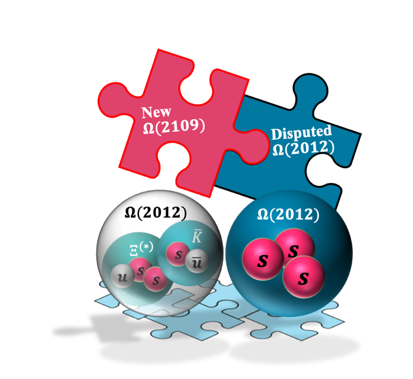

2018年,Belle合作组在实验上观测到一个新粒子的实验证据,Ω(2012)-。一些理论家根据夸克模型的计算认为Ω(2012)-可能是重子Ω-的第一轨道激发态的候选者。然而,还有一些理论家认为Ω(2012)-具有强子分子态的奇特结构。截至目前,Ω(2012)-的性质仍然存在很大争议。

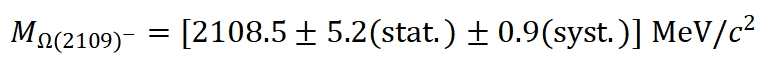

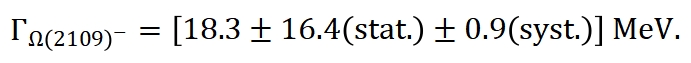

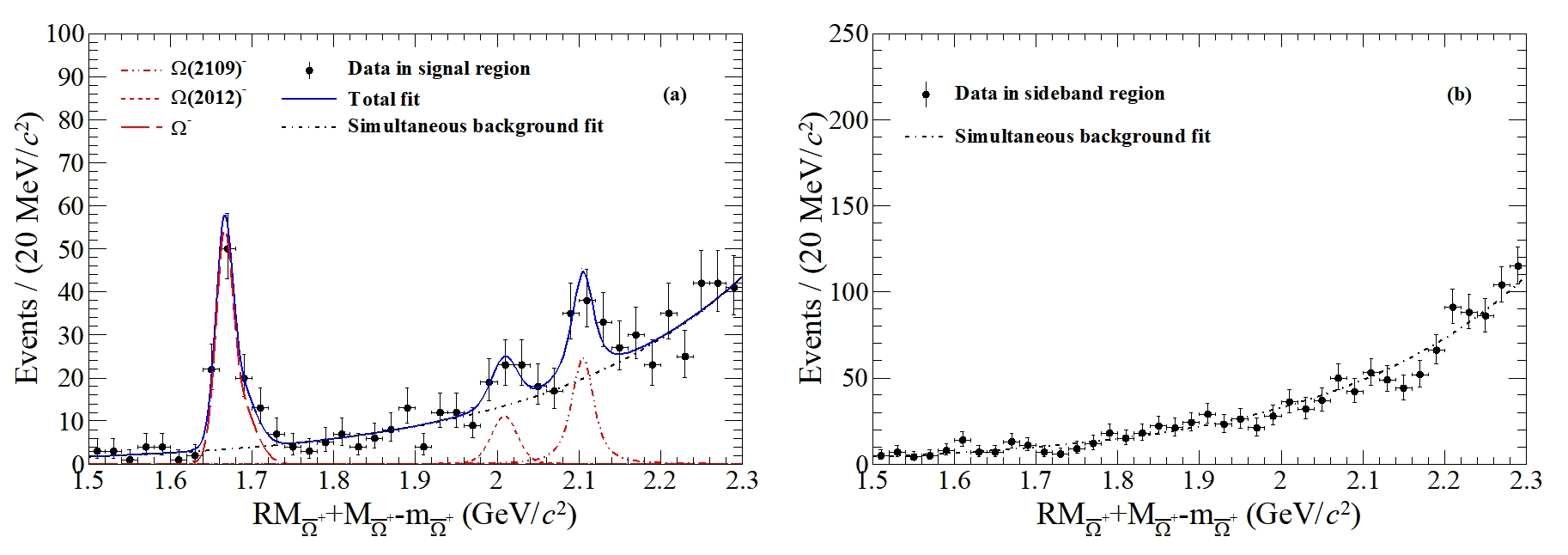

BESIII实验在高能量区域采集的大量数据样本,通过开发出的新的研究方法,在实验上证实了Ω(2012)-存在的证据(信号显著性为3.5标准偏差),同时,BESIII合作组首次发现了一个新的超子激发态的实验证据,信号显著性达到了4.1 标准偏差,如图1所示,研究团队将其命名为Ω(2109)-。测量到的质量和宽度分别为:

和

BESIII实验关于Ω(2109)-和Ω(2012)-的研究成果有助于解决重子激发态“丢失”之谜和揭示Ω(2012)-的内部结构。这两个粒子的质量与格点量子色动力学的预言结果高度吻合——该计算预言Ω-超子的两个量子数为JP=1/2-和JP=3/2-的激发态的质量分别约为2.0GeV/c2和2.1GeV/c2。

高能物理研究所李海波研究员、复旦大学罗涛青年研究员和兰州大学肖栋青年研究员等合作组成员为这一发现做出了主要贡献,北京谱仪III探测器维护和离线软件团队、北京正负电子对撞机的加速器运行维护团队为数据采集和处理提供了基础支持。

BESIII合作组得到科技部重点研发、基金委和科学院的支持。

图1:数据中信号区域(a)和边带区域(b)对应的反冲质量谱的联合拟合