近日,核能安全所科研人员在构建秀丽隐杆线虫(C.elegans)纳剂量学模型方面取得新进展,相关成果发表于辐射防护领域权威期刊Radiation Physics and Chemistry上。

亚细胞尺度上的能量沉积情况对辐射生物效应起着关键作用,然而剂量学和微剂量学并不能准确描述,因此需要在纳米尺度上研究粒子的径迹结构,探究DNA片段内的能量沉积情况以及辐射所致的DNA损伤,分析一个特定体积内产生的电离对数目概率分布以表征DNA链损伤程度,由此产生了纳剂量学。秀丽隐杆线虫是辐射生物学研究中的重要模式生物,其生殖细胞损伤与人体DNA损伤过程高度相似,但目前线虫生殖细胞的DNA模型尚缺乏。

在本研究中,科研人员以线虫生殖细胞为研究对象,采取希尔伯特曲线方式构建了DNA模型,考虑不同的物理构造函数、能量阈值模型和自由基清除距离等参数,对光子诱导的DNA损伤进行分析。最终选取构造函数4、线性能量阈值模型和9 nm自由基清除距离作为光子的模拟参数。通过GEANT4(一种用于模拟粒子在物质中物理过程的软件)-DNA量化了双链断裂(Double Strand Break,DSB)的产生,在137Cs辐照剂量为10 Gy时,诱导的DSBs数目是31.6±2.2。

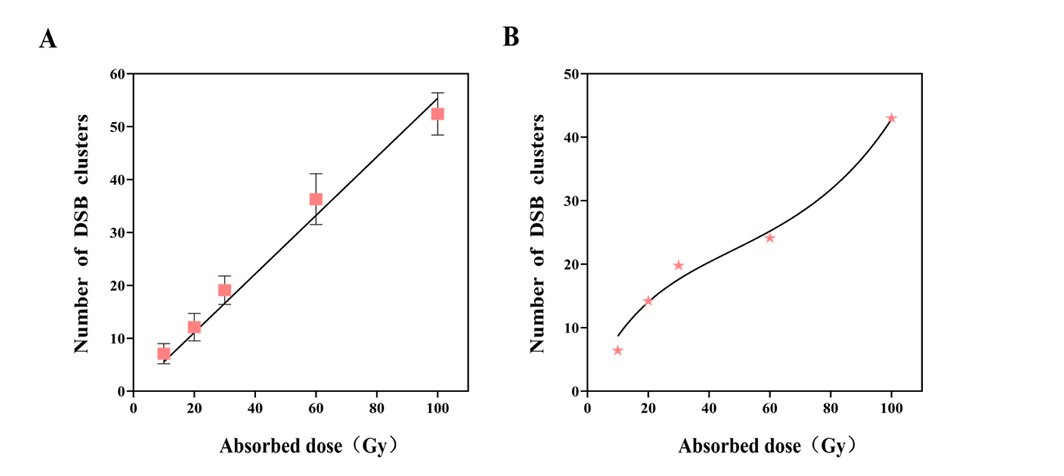

科研人员进一步比较了137Cs辐射在不同剂量下诱导的DSBs数量与实验数据,依据靶理论提出了与剂量相关的线虫生殖细胞DSBs的损伤修复模型;对总DSB损伤和DSB簇损伤与修复过程进行了拟合。在应用上述两种DNA损伤的修复拟合后,结果与现有生物实验数据匹配良好(R2>0.950)。

该研究工作为理解电离辐射诱导的生物效应提供了重要手段。核能安全所硕士研究生季涛涛为论文第一作者,副研究员徐照为该论文的通讯作者。

图1 线虫生殖细胞细胞核模型

图2 线虫生殖细胞DNA的DSB簇. (A)原始损伤(B)修复后