年初,一则震撼世界的消息传来。

中科院合肥物质科学研究院的全超导托卡马克核聚变实验装置EAST,成功实现了1亿摄氏度1000秒的“高质量燃烧”,达成1000秒长脉冲高约束模(H模)等离子体运行。

这让人类朝着获取终极能源的目标,又迈进了坚实的一步。

而鲜有人知的是,这一伟大成就的起点,是一位苏联科学家穷极一生所书写的热血传奇。

他,就是列夫·阿尔茨莫维奇。

尽管他从未获得诺贝尔奖,却在实验室里悄然改写了人类能源的历史。

今天,就让我们一同走进他波澜壮阔的科研人生。

从X射线到核聚变:觉醒的科学灵魂

回溯到20世纪30年代,莫斯科大学的实验室中,年轻的阿尔茨莫维奇正全身心投入X射线与电子的碰撞实验。

他整日与精密仪器和复杂数据为伴,那些枯燥数字在他眼中,却是通往未知世界的密码。

凭借对科研的执着和非凡洞察力,他从数据中收获学界认可,也推开了等离子体物理的大门。

二战爆发,阿尔茨莫维奇毅然投身保卫祖国的科研工作。

他带领团队日夜奋战研发雷达技术,为苏联国土安全筑起科技防线。

战争结束,他没有停下探索的脚步,将目光投向核聚变领域。

那时,科学界普遍认为,可控核聚变是遥不可及的“百年后的技术”。

但阿尔茨莫维奇却在1946年的研究笔记中,斩钉截铁地写下:“我们必须找到约束高温等离子体的方法。”

这份对未来能源的前瞻性判断,彰显了他作为科学家的勇气与担当,也开启了他在核聚变领域的漫漫征程。

托卡马克:铁幕下的核聚变曙光

20世纪50年代,美苏核竞赛进入白热化阶段。

在这样的紧张局势下,阿尔茨莫维奇却做出了一个截然不同的选择。

他坚信,“核能不应只用于毁灭,更应点亮人类的未来。”

于是,他带领着团队,踏上了探索可控核聚变的艰难之路,并提出“托卡马克”(当今主流的环形磁约束装置)的构想。

阿尔茨莫维奇和他的团队在实验室里日夜坚守,不断优化实验方案。

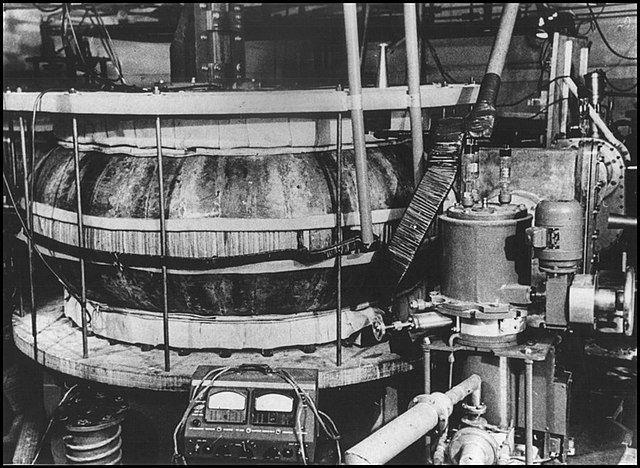

苏联T1托卡马克装置

终于,在1968年,历史性的一刻来临了!

T - 3装置中的等离子体首次达到了1000万摄氏度,这一实验成功证明了磁约束聚变的可行性,为核聚变研究带来重大突破。

为让这一成果得到更广泛认可,一年后,英国卡拉姆实验室团队受邀用激光散射技术对实验数据进行独立验证。

当验证结果证实实验的突破性时,整个科学界都为之沸腾。

《自然》杂志将此誉为“聚变研究的转折点”,《纽约时报》更是在头版醒目位置写道:“苏联人可能找到了人造太阳的钥匙” 。

这一刻,阿尔茨莫维奇和他的团队用实力让世界看到了可控核聚变的希望。

科学无国界:冲破铁幕的理性之光

即便身处冷战铁幕的漩涡中心,阿尔茨莫维奇始终秉持着“核聚变应是全人类的事业”这一理念 。

他深知,要实现核聚变能的突破,仅凭一个国家的力量远远不够,必须依靠全球科学家的共同努力。

于是,他积极投身跨国科研合作,为推动核聚变领域的国际交流做出卓越贡献。

1969年,阿尔茨莫维奇代表苏联在IAEA(国际原子能机构)国际会议上,首次毫无保留地披露托卡马克技术细节。

这一举措,犹如在黑暗中点亮一盏明灯,为全球的核聚变研究提供了宝贵参考。

1971年,在他的不懈努力下,美苏达成首个聚变联合实验,为国际科研合作奠定坚实基础。

这次合作不仅促进两国在核聚变领域的技术交流,也为后来更多国家的参与打开了大门。

1972年,阿尔茨莫维奇出版专著《受控核聚变与等离子体物理》。

在这本书中,他系统阐述核聚变的理论框架,将自己多年的研究成果和经验分享给全世界科研工作者。

该书一经出版,便成为核聚变领域的经典教材,至今仍在该领域发挥重要指导作用。

如今,全球30国共同参与建设的ITER(国际热核聚变实验堆),其环形磁约束设计就直接源于阿尔茨莫维奇的开创性工作。

中国EAST装置总工程师曾坦言:“阿尔茨莫维奇的理论体系,是我们探索1亿℃的基石。”

他的科研成果,跨越国界,为全人类的能源探索提供了重要支撑。

未竟的事业:理想照亮现实

1973年3月1日,64岁的阿尔茨莫维奇在莫斯科永远地离开了我们。

虽然他未能亲眼见证聚变发电成为现实,但他留下的宝贵财富,却如同璀璨星辰,照亮后来者前行的道路。

他一生撰写超过200篇论文,涵盖等离子体稳定性、等离子体约束等核聚变领域的核心问题,至今被引用超过1.2万次。

每一篇论文,都是他智慧的结晶,为后人的研究提供重要理论依据。

他还精心培养了47位博士,其中8人成为各国聚变实验室的负责人。

他们继承阿尔茨莫维奇的科研精神,在各自岗位上继续为核聚变事业贡献力量,让他的科学血脉得以延续。

阿尔茨莫维奇提出的“三重乘积”标准(等离子体温度×密度×约束时间),至今仍是评估聚变装置性能的黄金指标。

在他逝世后的50年里,全球已建成超过50台托卡马克实验装置。

美国私营公司信誓旦旦地承诺“2030年代实现聚变能源商业化”,中国也将核聚变列入国家重大科技专项 。

荣誉等身

阿尔茨莫维奇的贡献获得了国内外的广泛认可,除了上文提及的,他还曾获得如下奖励和荣誉:

国际荣誉

- 被尊称为“托卡马克之父”

- 1965年成为捷克斯洛伐克科学院荣誉院士。

- 1966年成为美国艺术与科学院外国荣誉院士。

- 1968年成为瑞典科学院外籍院士。

- 1969年成为南斯拉夫科学院荣誉院士。

- 1972年成为华沙大学荣誉博士。

国内荣誉

- 1946年成为苏联科学院院士。

- 1953年获斯大林一等奖。

- 1957年成为苏联科学院普通物理和天文学部院士秘书、苏联科学院主席团成员。

- 1958年获列宁奖。

- 1969年被授予“社会主义劳动英雄”称号。

- 1971年获苏联国家奖。

- 曾获四枚列宁勋章、两枚劳动红旗勋章。

- 月球上的阿尔茨莫维奇环形山以他的名字命名。

结语

新一轮的能源革命正在悄然拉开帷幕,而这一切,都离不开阿尔茨莫维奇的奠基性工作。

在这个充满功利与浮躁的世界里,有人追逐诺奖的光环,有人沉迷权力的游戏。

而像阿尔茨莫维奇这样真正的科学巨人,却只一心专注于头顶的那片科学星空 。

当未来某一天,千家万户的灯光都源自“人造太阳”时,历史将会铭记。

这位在冷战阴云中坚守理想的苏联科学家,早已为人类点亮最耀眼的希望之火 。

他的故事,激励着我们每一个人,在追求真理的道路上,勇往直前,永不放弃。