走进中核集团秦山核电三厂2号机组反应堆厂房,在机器轰鸣声中沿楼梯上到五楼,来到501平台,脚下就是我国唯一商用重水堆核心装置——反应堆堆芯。秦山核电的医用同位素生产平台就安装在这里。

春节临近,秦山核电正在为医用同位素的生产而紧张忙碌着。秦山核电副总工程师李世生告诉记者,将外形像一列小火车的靶件放入反应堆孔道的安全套管中,进行一段时间的辐照再取出,就可以生产出钇-90、镥-177等医用同位素。“目前我们在以往经验基础上,正在拓展新的医用同位素品种,并进一步优化技术和工艺。”李世生说。

秦山核电三厂重水堆机组

医用同位素作为核医疗的基础,在恶性肿瘤、心脑血管等重大疾病的诊断和治疗方面发挥着重要作用。不过,长期以来,国内除了通过加速器和研究型反应堆生产一小部分,主要依赖进口,面临价格高昂、供货不稳定等问题,极大制约了我国医用同位素的应用和发展。

近年来,在中核集团指导下,秦山核电依托重水堆核电机组的资源优势,进行辐照生产医用同位素的研发和技术改造,解决了一系列关键技术难题,实现了成功投运,不仅打破了国外厂商的市场垄断,也开辟了秦山核电发展的“第二曲线”。

寻找新的增长点

秦山核电位于浙江省嘉兴市海盐县,自1991年并网发电以来,经过数十年的发展,已经成为我国核电机组数量最多、堆型最丰富的核电基地,被誉为“国之光荣”。

一家专注于核能发电的企业,为何会生产医用同位素?近日,记者走进秦山核电,一探究竟。秦山核电总经理尚宪和将这段故事向记者娓娓道来。

“2015年秦山核电9台机组全部并网发电之后,我们持续提升安全运行能力,到2019年前后,各项指标已经达到世界领先水平,同时也面临发展的‘天花板’问题。”尚宪和对记者坦言。

秦山核电如何寻求新的增长点?公司上下开展了热烈的讨论,一个想法得到了越来越多人的赞同——生产同位素。

其实,早在2010年,秦山核电就成功实现了工业钴-60的批量生产。2019年又实现了医用钴-60生产的突破。

尚宪和告诉记者,这主要得益于秦山核电拥有国内仅有的两台70万千瓦级的重水堆核电机组。

“重水堆具有堆芯中子通量高、可以不停堆换料、运行稳定等特点,在同位素生产方面具有效率高、产量大、比活度高、连续生产、供应稳定等优势。”尚宪和说。

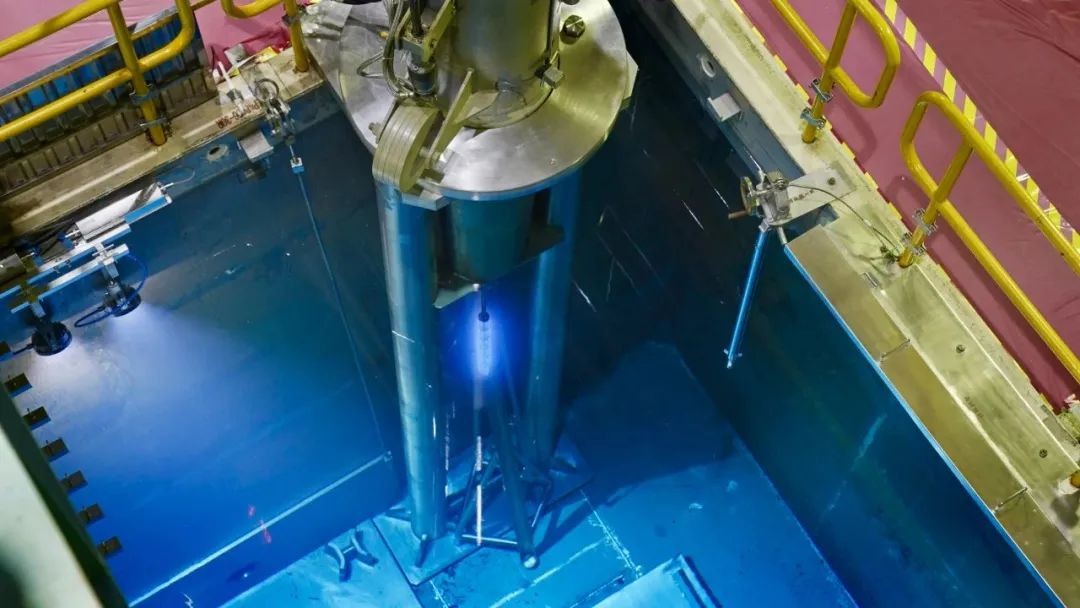

秦山核电医用同位素生产装置

秦山核电能够生产医用同位素的另一优势条件,是拥有一支人才队伍。作为国内起步最早、堆型最丰富的核电站,秦山核电在发展过程中需要自主解决各种技术难题,专项工程处则是解决这些难题的重要力量。

2019年9月25日,秦山核电召开会议,学习习近平总书记关于核工业创建60周年的重要指示精神,以及中核集团、中国核电安全发展创新发展战略规划,并就秦山核电如何落实战略规划展开深入研讨。

会上,秦山核电提出了几项具体任务,其中一项为“利用秦山核电基地开展核素生产的可行性研究”,探讨是否可以利用秦山核电的反应堆辐照生产锶-89、碳-14等放射性同位素。该项工作安排公司专项工程处牵头,运行、维修、技术和化学等部门配合。

专项工程处负责此项任务的孟智良接到任务后,立即开始收集信息和进行可行性评估,经衡量后,在原定6种放射性同位素的基础上增加了钼-99、镥-177、碘-131等放射性同位素。

使用商用堆进行放射性同位素生产,首先需要找到可用的生产位置。商用堆在设计上是用来发电的,因此堆芯内除了燃料组件和反应性控制保护装置,没有事先设计和安装好的辐照孔道。同时,商用堆的堆芯在设计时考虑了良好的中子经济性,使得堆芯外围的中子通量较低,不适合同位素辐照生产,因此还得在堆芯内部找。

孟智良在重水堆和压水堆的堆芯内部锁定了4个潜在位置,重水堆3个,压水堆1个,经过综合比较,发现重水堆在同位素生产方面优势显著。在随后的3个月内,专项工程处的技术人员对初步可行性研究报告进行了持续完善,最终报告获得了秦山核电专家的认可。

为了进一步确认生产方案是否可行,为后续研发提供指导,2020年初,秦山核电选择了6种放射性同位素,正式委托上海核工院开展生产的可行性专题论证。上海核工院历时8个月完成论证,并发布相关评估报告,证实秦山核电进行上述放射性同位素生产是可行的。

2020年底,秦山核电编制并发布了《秦山核电同位素生产基地建设发展规划》,并纳入《秦山核电“十四五”高质量发展规划》,统筹推进重要医用同位素产业化生产技术研发和能力建设,全力确保在“十四五”期间建立钼-99、镥-177、碳-14等多种医用同位素的产业化生产能力。2021年初,中核集团组织专题会议讨论后,将秦山核电的医用同位素生产纳入集团的实施方案中。

攻克技术难关

虽然进行了可行性研究和论证,且此前有钴-60生产的经验,不过,要生产新的医用同位素品种,还需要进行新的探索和实践。

秦山核电首先攻关的是碳-14的生产。回忆起科技攻关的场景,李世生向记者打开了话匣子。

李世生告诉记者,与目前生产碳-14主要依靠的研究堆相比,秦山核电重水堆机组辐照生产碳-14具有独特的优势,一是堆芯空间大,辐照靶件数量多、产量大,二是在安全稳定发电的同时生产碳-14,生产成本相对较低。

2020年11月,在明确重水堆辐照生产碳-14原理上可行的情况下,秦山核电充分发挥党建引领作用,由专项工程处党支部牵头成立同位素辐照生产党员突击队,与上海核工院、中核北方就项目开发进行了一轮深入探讨。摆在大家面前的第一个问题是靶件如何设计,这需要兼顾制造、辐照安全以及后端处理便利性等问题。

“项目组综合考虑前端制造厂技术水平、重水堆安全稳定运行需要、后端热室处理技术,最终确定以氮化铝粉末作为靶材,以某特殊金属作为包壳的靶件设计方案。”李世生说。

接下来的难题是靶件的封装密度,太松会导致装料太少且不利于传热,太紧则不利于后端处理,在相关专家支持下,项目团队经过多次讨论,最终确定了最佳值。

在生产同位素的过程中,核安全是重中之重。在进行核安全评审时,项目组广泛了解国内同类工作经验,从多个国内外文献中找支撑材料,经过充分讨论交流,再汇总编制论证报告。

“最终,辐照方案成熟性报告以翔实的论据、充分的数据,有力地说明了靶件入堆的安全性与成熟性,获得了审评人员的认可,为项目最终获得国家核安全局的许可奠定了基础。”李世生说。

2022年4月11日,秦山核电获得国家核安全局入堆许可,4月21日,完成靶件安装,具备了入堆条件,4月26日14时55分,随着现场操作人员将靶件缓缓插入堆芯,现场指挥发出报告:全国首根商用堆碳-14靶件入堆工作顺利完成!在北京、海盐等地以视频会议方式同步召开的入堆见证和汇报会现场响起了热烈的掌声。

2024年4月20日13时48分,碳-14靶件从秦山重水堆机组成功抽出,这是我国首次利用核电商用堆批量生产碳-14同位素,中国由此破解了国内碳-14同位素依赖进口的难题,实现了碳-14辐照生产的全面国产化。

秦山核电生产的碳-14出堆场景

相比于碳-14,镥-177、锶-89、碘-131的半衰期要短得多。如果采用中子辐照方法进行生产,相应的辐照时间较短,不能采用在机组停堆期间进行靶件更换的生产方式,而是需要在机组满功率正常运行期间进行靶件的在线装卸。因此,需要研制一套专用的在线辐照装置,以完成靶件装入堆芯、卸出堆芯、装入屏蔽容器等操作。

李世生告诉记者,重水堆机组内可用于安装辐照装置的孔道有多个选择。但是就安装工作而言,一方面,要考虑孔道附近要有足够的安装空间;另一方面,要保证在选择的孔道安装辐照装置后,不会影响机组原有的设计功能。孔道的选择是核电站各专业综合评价的结果。

孔道确定后,即开始辐照装置的设计工作。设计团队经过反复讨论,确定了方案,由特殊设计的靶件辐照装置承载靶盒,将靶盒及靶件输到堆芯活性区停留接受辐照,辐照完成后,将靶盒转移出堆芯,并在堆顶的适当位置将靶盒装入一个特殊设计的屏蔽转运器中,通过传输机构将屏蔽转运容器运至远端吊运区。

为证实其技术可行性,秦山核电决定以该方案开展原理样机验证。原理样机研制于2021年下半年启动,2022年年终完成。

采访中,李世生拿出模型,向记者讲述创新的历程。

比如,靶件辐照装置的某个机构底部需要有一个配重块,但是在实验过程中,配重块经常卡住,于是,技术人员在配重块上钻了一个洞,从而使得配重块以倾斜的姿态沿管壁下滑,避免被卡住。但在后续的实验中又发现,配重块到了金属通道焊接的位置,只要焊缝略微不齐,依然容易被卡住,于是技术人员又将配重块改成了纺锤形,从而可以顺利地上下移动。

“一项技术从研发到真正实现应用,需要一个反复试验的过程。”李世生对记者说,“比如金属通道会不会磨破,靶件辐照装置反复使用会不会导致可靠性降低,这些都需要反复试验才能确定。”

2022年下半年,在原理样机研制完成的基础上,秦山核电作出大孔道辐照装置工程化实施的决策,并同步开展工程样机的研制工作。从概念设计到原理样机,再到工程装置,设计团队不断改进、优化方案,从现场布置到部件制造,再到现场安装,设计团队攻克一道又一道难关。

安装金属通道的过程中,中核集团首席技师何少华和他的团队发挥了重要作用。

何少华向记者介绍说,重水堆核电站在建设的时候,会在反应堆上预留两个孔道,用于首次启动时观察反应堆运行是否正常。这一孔道就是金属通道安装的位置。不过,由于反应堆已经封闭运行,所以安装金属通道的难点在于,看不到下面的情形,十几米长的金属通道只能“盲装”,安装过程中还不能晃动,否则会碰坏反应堆的排管。

“对安装的精度要求也很高,如果金属通道的上面偏离了哪怕1毫米,下面就会偏离7—8毫米之多。”何少华说。

经过反复探讨和实验,何少华带领团队,首先对一号机组的孔道进行测量,以保证金属通道能够符合安装要求,顺利装入反应堆。接下来,何少华带领团队设计出了桁架和定位夹持输送系统,把金属通道上方的基准延伸到反应堆中,最终一次性把金属通道在二号机组堆芯孔道中准确安装就位。

2023年4月3日,国家核安全局正式批准秦山核电利用辐照试验装置进行钇-90辐照试验,4月23日,项目团队在秦山核电三厂112大修中接续奋战近120小时,圆满完成装置安装、冷态调试及系统标识作业,12月14日,随着首根钇-90靶件顺利出堆,装置热态试验成功完成。

2024年12月26日,我国首个商用堆在线辐照生产同位素装置在秦山核电正式投运,在此生产的首批镥-177医用同位素同步出堆,标志着我国成功掌握批量化在线辐照生产短半衰期同位素的关键技术。

李世生告诉记者,该装置无需停堆即可规模化、稳定持续生产镥-177、锶-89和钇-90等短半衰期医用同位素,将显著提升我国在同位素生产供应领域的自主能力以及国际市场的参与度。

由此,秦山核电的第二增长曲线,从概念走进了现实。

建设医用同位素生产基地

秦山核电联合上海核工院、中核北方等单位,历经三年协同攻关,累计进行了2200余次实验,终于在确保安全可靠的前提下实现了同位素的高效生产。

李世生告诉记者,下一步,计划在1号重水堆机组上也安装一套医用同位素生产装置。“有两套装置的话,可以确保医用同位素的稳定可靠和持续供应。”

医用同位素产业化工作也在同步紧锣密鼓地进行中。2021年,中国同辐、秦山核电、海盐县国有资本投资公司共同成立中核秦山同位素公司,负责医用同位素的分离和提纯。2024年4月,秦山核电在专项工程处基础上,与海盐县国有资本投资公司共同成立秦山科技有限公司,负责医用同位素生产相关技术和工艺的开发,为秦山核电打造新的增长点。

“秦山核电作为中国核电起步的地方,应该主动作为,特别是秦山核电拥有国内唯一的商用重水堆,具备同位素产量大、质量稳定、经济性好等独特优势。”2024年1月,秦山核电党委书记、董事长,浙江省人大代表黄潜在浙江省十四届人大二次会议上提出了《关于支持海盐打造全国同位素产业科创高地的建议》。

黄潜的建议得到了浙江省的重视和采纳,推动研究起草了浙江省医用同位素产业发展实施意见,并支持海盐引进落地重大项目,建立产学研深度融合的协同创新模式。

2024年7月2日,全国首个核药领域重大外资项目——诺华项目在海盐县举办奠基仪式。目前,海盐县同位素产业园已集聚核素核药研发生产项目23个,总投资超80亿元,项目达产后预计实现产值超200亿元,到2035年将实现“千亩千亿”核技术应用产业集群。

从核能发电到医用同位素生产,对秦山核电而言是历史性的跨越。尚宪和告诉记者,他当前的一项重要工作,就是积极与医院、药厂、研究机构沟通,以打通从创新到市场的路径。

“对于合作伙伴需要的同位素材料,我们首先看能不能辐照出来,其次看能不能转化出来。”尚宪和说,“我们要和产业链上的各方协同发力,把彼此的需求进行契合,才能在第二曲线这个新的赛道上真正跑起来。”

对于秦山核电同位素下一步的发展,尚宪和表示,将陆续完成包括碳-14、镥-177在内的多条同位素生产线建设,建成全国最大医用同位素生产基地,同时布局国际市场,努力发展成为国内外工业、农业、医学和科研等领域核技术应用整体解决方案的供应商,为助力实现中核集团“三位一体”奋斗目标、浙江省“两个先行”和“健康中国”建设作出新的更大贡献。