不久以前,我国和其他六个国家或地区正式签订了关于建造国际热核实验堆的协议,标志着我国的核聚变事业进入了一个新阶段。这是我国科学界多少年来所盼望的结果,也显示了我国聚变研究具有的实力。中国科学院等离子体物理研究所全超导托卡马克EAST的成功建成,也说明我国有能力参加这一国际合作项目,并将对我国聚变事业产生积极的效果。我国聚变研究这样的良好局面的形成,也是聚变界多年来艰苦奋斗的结果。我们在这里介绍一下可能不为很多人所知的,我国聚变研究的早期历史。

我国聚变研究开始于1950年代,几乎与国际上的进展同步。从1950年代初期开始,美国、英国、苏联等国就积极进行这方面的研究工作,以希望能在短时期内实现受控的聚变反应,所以这些研究都处于保密状态。但是他们很快认识到这个目标的困难程度,因而开始公布一些研究成果。

在这方面走在前面的是苏联。1956年,苏联科学家发表了箍缩实验的一些结果,引起了其他国家的重视和好评。其后,美、英等国也相继发表了十几篇论文,都是关于箍缩装置的,包括英国很有名的ZETA装置。

到了1958年,在日内瓦召开的第二届和平利用原子能国际会议上,这个研究领域就完全公开了。大会共发表了110篇有关聚变研究的论文,使聚变研究成为会议的中心议题。苏联人还在会上宣布建成在当时规模很大的磁镜装置奥格拉(OΓPA),并展示了他们编纂的四卷文集《等离子体物理与受控热核反应问题》,得到大会的高度评价。在会后几年,聚变研究迅速发展,大量相关文献在期刊和会议录上涌现。重点研究方向转向高温等离子体物理的一些重要基础课题。

事实上,早在聚变文献“解冻”之前,我国一些有远见卓识的科学家就密切注视着国际上聚变研究的进展,考虑在我国开展相应研究工作。1955年,在酝酿制定我国12年科学规划的时候,钱三强(1913—1992)、李正武等科学家建议将核聚变研究列入这一规划。次年,在《1956—1967年科学技术远景规划纲要(修正草案)》中,规定了12项科学研究重点。在第一项"原子能的和平利用“中,提到“进行有关热核反应控制的研究”。

1957年,我国派北京大学的胡济民(1919—1998)和原子能研究所的李正武参加了在威尼斯召开的第3届气体电离现象的国际会议。当时在这系列的学术会议中,发表了一些关于高温等离子体和聚变研究的报告。

一般认为,我国真正开始进行聚变研究的年份是1958年。根据报道,2008年召开的第22次国际聚变能大会将庆祝聚变研究的50周年。这一年也可算作我国聚变研究的50周年。

1958年,当日内瓦召开的第二届和平利用原子能国际会议的消息和资料传到中国的时候,中国科学院的一些研究所以及一些大学就开始自己的实验装置的设计。当时,第二机械工业部正在扩建原子能研究所,在位于房山的该所二部建成了一台反应堆和一台回旋加速器,于1958年秋启动。当时苏联方面派中型工业部副部长叶甫莱莫夫来华主持开堆仪式。接着又派驻我国二机部的科学顾问伏罗别尧夫,专门在原子能研究所的阶梯教室作了一场介绍奥格拉装置的报告。随后,苏联政府又派著名的阿齐莫维奇院士来华,在中关村的“四不要礼堂”向中国科学院作了一场关于受控热核反应的报告。

在日内瓦会议的影响下,在苏联专家的帮助下,我国一些机构开始了实质性的聚变研究工作。

在二机部,由副部长兼原子能研究所所长钱三强亲自带头,组建从事聚变研究的14室,当时称为14组。调副所长梁超任组长,调当时已是研究员的王承书(1912—1994)、副研究员钱皋韵、忻贤杰(1924—1988)、左湖等四位专家筹建。后来,王承书和李正武先后担任这一研究室主任。当时先建立理论、实验、电气、真空四个组,调集人员,筹集器材。一些所需专用器材如高速示波器、真空设备、高电压设备、粒子探测仪器等,则发紧急订货单向苏联采购。虽然聚变研究在国际上已解密,但在当时中国,依然列为绝密项目。新参加该项工作的大学生须做保密宣誓。

1959年5月,原子能研究所的王承书、钱皋韵和厉斌方三人,根据中苏两所协议,被派往苏联莫斯科的库尔恰托夫研究所,在阿齐莫维奇院士领导的聚变部访问三个月。当时王承书就在沙弗拉诺夫领导的理论组工作。钱皋韵在奥格拉组和另一个托卡马克组工作。厉斌方分配至列宁格勒电物理设计院。回来时,钱皋韵带回了一些8 mm微波设备,是国内毫米波诊断最早的物质基础。王承书则在回国的火车上用七天工夫翻译了美国聚变计划《雪伍德方案(Sherwood Project)》一书。

与此同时,钱三强在组织北京地区的协作,首先是组织学习有关知识,培养学术骨干。

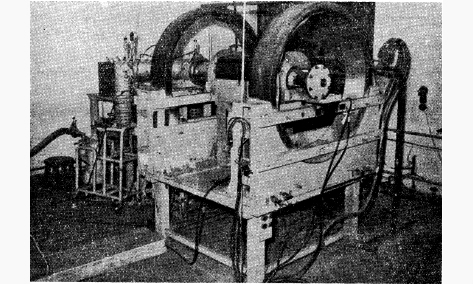

实验研究方面,在14室建室之初,设计建造了一台Z箍缩装置,命名为“雷公”,于1958年建成,储能几千焦耳,电容器是向军队紧急求助,从战备物资中调用的。同期又建造了一台有一定规模的脉冲压缩磁镜装置“小龙”(当时又称“磁笼”)。这是我国第一台非台面聚变实验装置,曾成功运行几年。图1是该装置的照片[1]。在放电管外的两个大圆形线圈用于产生稳态磁镜型磁场。紧靠放电管的是压缩线圈,可产生11—16 kGs的脉冲磁场。等离子体由一台同轴枪沿轴向注入。使用的诊断手段有光谱线多普勒位移测量、逆磁探针、微波干涉等。主要诊断结果为初始电子密度1.65×1013 cm-3,初始电子温度5 eV,实现二维绝热压缩,推断压缩后离子温度在200 eV以上。

图1 磁镜装置“小龙”照片

到1960年代中期,开始建造仿星器装置“凌云”。这种类型的装置磁场结构非常复杂,当时受计算能力的限制,无法用数字计算来设计,采用电阻网络来模拟磁场位形,设计磁体。到1970年代初,磁体已制造成功,因为该14 室已迁往三线,故直接发往四川乐山,在那里进行安装。

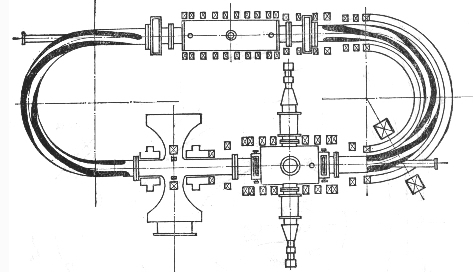

该装置结构如图2所示[2]。它的放电管为跑道形,由两直线段和两个半圆段组成。主磁场和大螺距绕组(l=3)串联,脉冲供电的电容器储能800 kJ。图下方右侧为注入室和注入器,左方为偏滤器和抽气管道,上方为离子回旋加热。

图2 仿星器装置“凌云”结构图

这一装置安装成功后,曾用电子枪在真空室内发射电子束,用荧光屏接收以研究电子轨道和磁场结构。结果表明,由于加工和安装的精度要求高,实际得到的杂散磁场过大。这一装置后来虽然停止调试,但所采取的研究方法和对这种装置取得的认识和当时国外是一致的。

在当时的二机部系统,另一重要聚变研究力量是黑龙江省的东北503所。

1958年,在“大跃进”形势下,在“全民大办原子能”口号号召下,各省市纷纷成立原子能研究所。其中黑龙江省原子核研究所于1958年11月在哈尔滨市成立,自1959年开始进行加速器建造和同位素等方面研究。1959年末,由国家科委确定在该所开展磁约束聚变的磁镜途径的探索。1960年以后,由于国民经济的困难局面,一些在“大跃进”中创办的研究所纷纷撤销。1961年,将东北三省与原子能有关研究所、室合并至黑龙江省原子核研究所,成立黑龙江省技术物理研究所。1963年,该所划归二机部,改名东北503所,确定以受控核聚变和同位素研究为主。

1962年,该所建立一台角向箍缩实验装置,命名为角向一号,进行了实验研究。1964年又建立了角向二号装置。此外,在离子源的研制上也取得很大进展。

在此期间,中国科学院的一些研究所,如物理研究所、电工研究所、力学研究所,以及西安光学精密机械研究所,也着手开展理论或实验研究。其中物理研究所的工作是由孙湘(1915—1999)领导的。她是1955年从美国回国的,1956—1958年在物理研究所从事真空紫外光谱研究,曾研制成功我国第一台真空紫外光谱仪。在此工作基础上,从1958年开始了以受控聚变为目的的高温等离子体物理研究。她领导的小组先后研制了Z箍缩和角向箍缩类型的放电实验装置,进行了物理研究。他们关于角向箍缩装置的研究论文于1965年在《物理学报》上发表[3]。

早期另一开展聚变研究的单位是电力科学研究院。这个单位研究聚变是和当时的水利电力部副部长冯仲云(1908—1968)的领导分不开的。冯仲云清华大学数学系出身,抗战期间是著名的东北抗联领导人之一。他在任水利电力部副部长期间非常重视科学研究。他首先倡导成立技术改进局,即后来的电力科学研究院的前身。1958—1959年期间,在电力科学研究院的热工二室内成立一个专门研究聚变的小组,组长为马承厚。小组曾发展到20多人。早期曾建造一台Z箍缩装置,后又筹备多种诊断设备,但因“文化大革命”而未继续研究工作。令人悲愤的是,传奇式的抗日英雄、热心我国科学事业的冯仲云在“文革”中遭到迫害,于1968年去世。

电力科学研究院对受控聚变的贡献不止于此。该院技术人员曾多次帮助其他研究单位建立聚变研究所需的高压放电实验设备。

也是在1958年前后,一些高等学校开始酝酿并着手开展聚变以及相关学科的教学与科研。

在北京大学,1955年,为研制核武器和创建核工业,成立了物理研究室,后来发展为技术物理系。从物理研究室创建初期,钱三强就要求研究室主任胡济民关注聚变研究。1950年代中期,胡先生就积极倡导开展聚变研究并着手收集有关资料,为我国在这一领域的研究做了开创性工作。原子能研究所成立聚变研究室后,曾聘请胡先生任研究室顾问。1959年,在北京大学技术物理系开辟了热核聚变反应的研究方向,1960年初,成立了核聚变教研室(代号为16教研室)。除参加原子能研究所的学术活动外,他们还联合北京大学物理系、地球物理系、力学系的有关教师,并与中国科学院物理研究所孙湘领导的研究组共同成立中关村地区协作组,学习有关资料并交流研究成果。当时在物理系已做了一些气体放电的实验研究,在技术物理系拟开展与聚变有关的离子反应截面测量。后来因经济困难和内迁三线等实际原因,北京大学聚变实验基地的计划未能实现。但是,他们的理论研究和人才培养工作从未停止。1961年,有关人员并入技术物理系的核理论教研室,成立了等离子体物理理论小组。1963年,胡济民率先在技术物理系讲授等离子体物理课,作为6年制本科生的必修课。这年秋季,胡济民开始招收等离子体物理的研究生。“文革”期间,北京大学技术物理系迁往陕西汉中地区。在非常艰苦的条件下,他们仍坚持等离子体方向的研究和教学,并建立了一台小型气体放电实验设备。在“文革”前的几年里,该校向全国聚变研究单位输送了大量学习过等离子体物理的毕业生,其中大部分成为以后各单位的领导成员和研究骨干。

在同一时期,在上海的几所大学里也掀起聚变研究热潮。1960年代初,复旦大学、华东师范大学、上海师范学院和上海交通大学的有关教师组成等离子体物理研究组。由复旦大学卢鹤绂(1914—1997)任组长,复旦大学周同庆(1907—1989)和华东师范大学许国保参加了这项工作。再加上一些年青教师,这个小组前后共有20余人。他们在卢鹤绂指导下,在有关聚变的等离子体理论各方面,如反常扩散、磁流体力学、不稳定性、激波等课题,都进行了初步的探索和研究,其成果可见1964—1966年出版的《物理学报》,直到1966年该刊因“文革”停刊为止。周同庆教授原来主攻气体放电和光谱学。他领导的实验小组进行了等离子体光谱的研究。其中一项研究成果刊登于1965年的《物理学报》[4]上。由于经济困难的发生,以及“四清”、“文革”等政治运动的干扰破坏,一些实验项目未能按照计划开展或未能坚持下去,但有关理论研究却从未间断。

在这一时期,这个上海小组组织了大规模的调研工作。他们将调研结果加工编辑成一本1000多页,100多万字的巨帙著作《受控热核反应》,由上海科学技术出版社在1962年出版。这本书基本囊括了1950年代关于聚变的知识,涉及聚变研究各个方面,为我国聚变研究初期重要参考材料。据说,当时美国有关方面闻知此事,曾专门派人到香港搜集这一本书。

在我国聚变研究初期,学术交流活动相当活跃。1959年12月,由钱三强主持在北京召开了全国第一届有关聚变研究的学术会议[5],当时为保密起见,称为“全国电工会议”。会议讨论了我国开展聚变研究的规划,建议中国科学院西安光学精密机械研究所继续发展箍缩类装置,原子能研究所则重点开展仿星器研究,而黑龙江省原子核所应发展稳态磁镜。还并希望其他有条件的单位也开展聚变研究工作。

1962年1月,在哈尔滨召开“第二次全国电工会议”。从郑春开保留的与会全体代表合影(图3)来看,出席会议的有卢鹤绂、李正武、忻贤杰、孙湘等人。

图3 第二次全国电工会议与会者照片(前排右起第一人孙湘、第四人忻贤杰、第五人李正武、第七人卢鹤绂)

这年12月,国家科委组织编写我国1963—1972年科技发展规划。其中等离子体和受控热核反应部分包括等离子体的基本性质、受控热核反应和气体放电三部分,任务明确,内容全面。

“文革”前夕的1966年5月,在哈尔滨召开“第三次全国电工会议”,研究了第三个五年计划问题。除去学术交流以外,这次会议的一项重要成果就是确定中国科学院也要进行聚变研究,从而奠定了“文革”及“文革”后全国聚变研究的布局。当时中国科学院物理研究所孙湘领导的研究组因另有任务而在1963年下马。而在酝酿制订科技发展规划时,李正武、孙湘等又提出受控聚变反应问题。后经中国科学院和二机部双方领导协商,在这次会议前就已确定中国科学院也开展这项研究,并且有中国科学院进行箍缩类装置研究,而二机部主攻磁镜的分工意见。于是在这次会后,中国科学院物理研究所恢复了聚变研究。

在“文革”前夕,我国聚变研究的布局已有很大变化。鉴于国民经济的困难,以及三线建设的决策,加上人们逐步认识到实现受控热核反应是个长期的任务,不少单位的研究工作,特别是实验研究纷纷下马。1965年8月,国务院国防工办和二机部决定停止东北503所在哈尔滨新址的建设,而迁往三线。年底,位于四川乐山肖坝的新址开始建设。在以后的几年里,东北503所,以及原子能研究所的14室,还有电力科学研究院热工二室的部分人员先后迁往三线新址,建立了我国当时最大的聚变研究基地,即现在核工业西南物理研究院的前身。

我们将1958年到“文革”前夕的这一段时期作为我国聚变研究的第一阶段。当时对受控聚变工程上的艰巨和物理过程的复杂尚缺乏足够的认识,国家的经济状况和技术基础也不可能予以充分的支持,再加上国内政治形势的影响,使这一研究工作的进展举步维艰。但我们从现在数量有限的资料中可以看到,在国家统一规划下,当时的研究者以极大的热情,极严肃的态度来对待这一难以看到近期效果的工作。由于这样一批先行者的贡献,在“文革“以前,我国已建立了一支300多人的研究队伍1),积累了一定的研究工作经验,初步建立了自己的文献库,奠定了以后研究工作的布局。这对以后我国聚变事业的发展是十分重要的。