“10米左右口径光学天文望远镜是天文界的温饱水平,是生活必需品。”中国科学院院士、天体物理学家韩占文近日在香山科学会议上指出,我国应尽快开展大型光学望远镜建设,加快光学天文的发展。

7月13—15日,聚焦大科学装置建设与应用的香山科学会议“大科学装置前沿研究”专题讨论会在北京召开,除了广受关注的天文望远镜之外,会议还围绕粒子物理、核物理、强磁场、综合极端条件、先进光源、中子源及交叉学科等领域大科学装置的基础前沿问题进行了深入讨论。

呼吁尽快建设大型光学望远镜

天文学是以观测为基础的科学,且光学天文具有其他观测波段不可比拟的独特优势。当前,欧美国家已建成了十余台4—10米口径的大中型光学望远镜,而我国在这一量级仅有1台4米级的郭守敬望远镜(LAMOST),中国科学院国家天文台副台长刘继峰认为,“我国光学天文望远镜设备发展已远远落后于国际水平”。为此,北京大学科维理天文与天体物理研究所所长何子山建议,“我国需要优先发展口径比较大的光学通用望远镜”。

天文学观测是分波段进行的,根据波长的长短,可分别利用射电望远镜、光学望远镜、紫外望远镜、X射线望远镜和γ射线望远镜进行。在射电领域,我国已经拥有了“中国天眼”FAST;在空间天文领域,中国空间站望远镜也已在计划之中;但在光学天文方面,刘继峰表示,“大型光学天文设施的缺乏已成为阻碍我国天文观测体系充分发挥潜力的瓶颈,急需补齐短板”。中国科学院院士、LAMOST项目总工程师崔向群也认为,“光学天文上不去,我国要成为天文强国是不可能的,因此光学的发展是当务之急”。

期待展开全频段观测

中国科学院紫金山天文台研究员李婧介绍说,射电天文分为低频射电和高频射电两部分,FAST作为当前低频射电的代表,自运行以来已在快速射电暴、毫秒脉冲星等多个领域取得了世界领先的成果。为延续我国的现有领先优势,我国科学家计划以FAST为基础,建设大型望远镜干涉阵列,以实现更高精度的定位并进一步提高搜寻效率。

北京大学教授、中国科学院国家天文台研究员李柯伽告诉记者,“大型干涉阵的推进将在快速射电暴、宇宙再电离、脉冲星、星系、行星、太阳系深空探测等领域取得重大突破”。

在FAST的领航下,李婧期待着可以进一步展开自主的全频段观测。据李婧介绍,在高频射电方面,我国的观测设施几乎空白,而发达国家已经建成了阿塔卡玛毫米/亚毫米波阵列望远镜(ALMA),为黑洞照片的拍摄起到了关键作用。李婧表示:“其实我国已经拥有了成熟的亚毫米波技术储备,国际大型项目中都有我国技术的身影。目前,我们已经在青藏高原勘察到了合适的台址,期待在近期自主建设一台15米亚毫米波望远镜,并使其主要性能达到国际前沿。”崔向群认为,“我国在这一波段已具有很高的技术水平,但一直没有自主的观测设备,是很可惜的。”中国科学院国家天文台研究员郑晓年也建议尽快启动项目建设。

多点并进推动重大科学问题突破

大科学装置的建设与使用将促进研究方法和技术的创新,有利于重大科学瓶颈问题的突破。

中国科学院上海高等研究院副院长邰仁忠介绍,我国已建成包括同步辐射光源、自由电子激光、空间环境地面模拟装置(地面空间站)等在内的多台大科学装置并开展了多学科交叉研究工作。

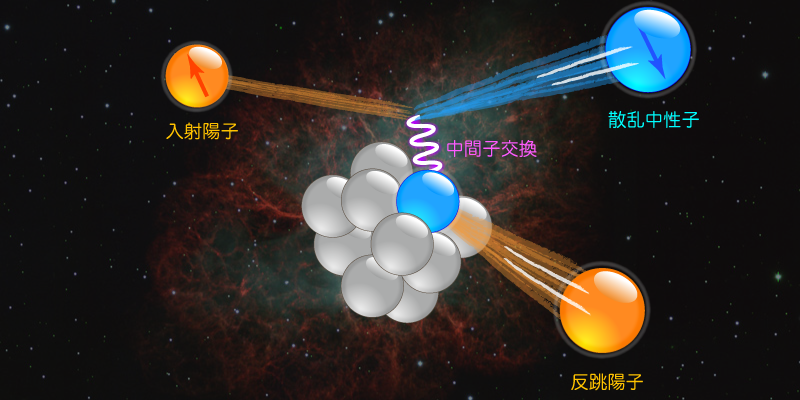

上海交通大学与中国科学院上海高等研究院联合开展了利用同步辐射X射线技术进行猴脑成像的研究;散裂中子源科学中心利用中子散射优势,推进与材料相关的基础问题突破;中国航天员科研训练中心依托地面空间站模拟空间环境,为探寻面向未来的空间生命科学和航天医学研究的新途径提供借鉴。在“十四五”时期,我国还将重点在能源、材料、信息、环境和生命健康等领域,依托大科学装置取得更多标志性成果。

与会专家认为,大科学装置本身具有非常强的带动作用,希望通过此次会议可以进一步统筹大科学装置发展,进一步考虑怎样进行有组织的大科学研究、怎样综合利用我国现有的大科学装置为大科学研究服务,尤其要重点关注可以打开科学大门、引领整个学科发展的重大科学前沿。